15 шедевров музейных коллекций: от Смоленска до Владивостока

В преддверии Всероссийской акции «Ночь музеев» «Культура.РФ» и VK рассказывают о самых интересных экспонатах в музейных коллекциях за пределами Москвы и Петербурга. Среди них — древнейшая в мире деревянная скульптура, обладатели Гран-при Всемирных выставок и полотна художников эпохи Возрождения, чьи работы можно увидеть не только в парижском Лувре и галерее Уффици во Флоренции, но и в саратовском Радищевском музее.

Самая древняя в мире деревянная скульптура — Шигирский идол

Где смотреть: Музей истории и археологии Урала, Екатеринбург

Большой Шигирский идол. Около 9600 лет до н. э. Музей истории и археологии Урала, Екатеринбург

Музей истории и археологии Урала — подразделение Свердловского областного краеведческого музея — расположен в самом центре Екатеринбурга, в конструктивистском Доме культуры им. Дзержинского. Здесь можно увидеть археологические находки, предметы быта, старинное оружие, иконы, документы, плиту из мавзолея Тамерлана и многое другое.

Один из главных экспонатов музея — самая древняя в мире монументальная скульптура из дерева, Шигирский идол. Возраст этой фигуры из лиственницы — около 11 тысяч лет. По мнению ученых, идол изображает духа или бога, в которого верили древние люди. Обнаружили скульптуру в 1890 году на прииске на территории современного города Кировграда.

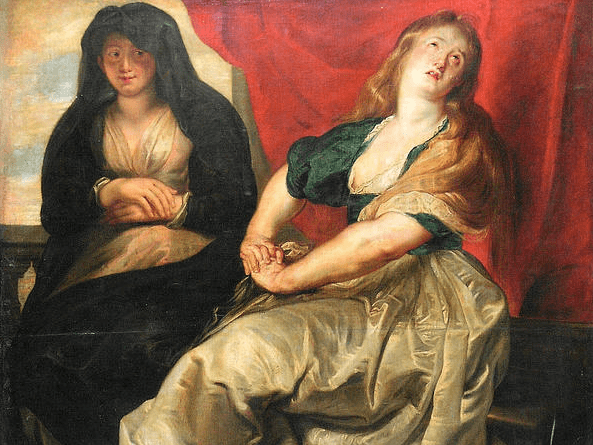

«Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой» — потерянный подлинник Рубенса

Где смотреть: Ирбитский государственный музей изобразительных искусств им. В.А. Карпова, Свердловская область

Питер Пауль Рубенс. Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой. 1618–1620. Ирбитский государственный музей изобразительных искусств им. В.А. Карпова, Ирбит, Свердловская область

В коллекции Ирбитского государственного музея изобразительных искусств им. В.А. Карпова хранятся «Портрет инфанты Изабеллы» Антониса ван Дейка, «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой» и эскиз к «Оплакиванию Христа» Питера Пауля Рубенса. В маленьком уральском городе они оказались случайно: в 1976 году картины передали сюда из запасников Эрмитажа. Там работы ван Дейка и Рубенса числились как копии. Позднее картины отреставрировали, изучили и подтвердили их подлинность. А из Пушкинского музея в Ирбит поступило более 500 листов графики и оригинальных рисунков. Среди них оказались одни из самых больших европейских гравюр — «Поругание Христа» Франсуа Ланго и «Тайная вечеря» Поля Дево. Они сделаны с оригинальных полотен ван Дейка и Рубенса.

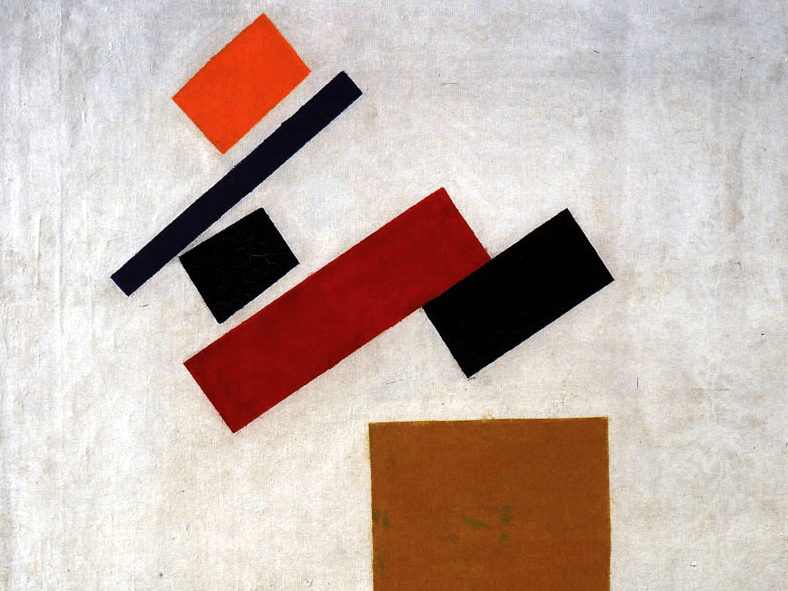

«Супрематизм» — одно из первых произведений Малевича в этом стиле

Где смотреть: Ивановский областной художественный музей, Иваново

Казимир Малевич. Супрематизм. 1916. Ивановский областной художественный музей, Иваново

В коллекцию Ивановского областного художественного музея входят работы авангардистов, агитационный фарфор, театральные эскизы Александры Экстер. В экспозиции представлены картины «Трефовый валет» Ольги Розановой, «Порт в Кассисе» Петра Кончаловского, «Композиция» Варвары Степановой, «Пейзаж с фабрикой» Ильи Машкова и другие произведения. Еще здесь можно увидеть тарелки с лозунгами Вениамина Белкина и Рудольфа Вильде.

Картина «Супрематизм» Казимира Малевича — одно из первых произведений художника в одноименном стиле. Первые супрематические работы он показал на выставке «0,10» в 1915 году. А картину из собрания Ивановского областного художественного музея написал в 1915–1916 годах.

Работы в музей передали сами художники. В 1920-е годы они разработали программу, по которой даже в небольших советских городах должны были появиться музеи современного искусства.

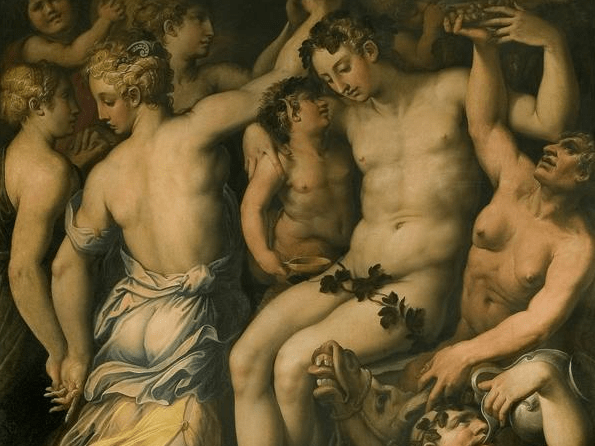

«Триумф Вакха» — одна из немногих работ Джорджо Вазари в России

Где смотреть: Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева, Саратов

Джорджо Вазари. Триумф Вакха. Конец 1560-х — начало 1570-х. Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева, Саратов

Джорджо Вазари — один из основоположников искусствоведения. В 1550-е годы он составил сборник биографий художников эпохи Ренессанса «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих». Уже несколько веков книга остается одним из основных источников информации о выдающихся мастерах тех лет.

Вазари и сам писал картины в стиле маньеризма — направления, которому он дал название в своих «Жизнеописаниях». Для него характерны преувеличенно неестественные позы героев, их экзотические наряды. В России хранится мало работ художника, одна из них — «Триумф Вакха» входит в экспозицию Радищевского музея в Саратове. В его собрание картина попала еще в конце XIX века из Эрмитажа.

«Женщина, смотрящая на птичку» — картина Пьера Огюста Ренуара с интересной историей

Где смотреть: Нижегородский государственный художественный музей, Нижний Новгород

Пьер Огюст Ренуар. Женщина, смотрящая на птичку. 1866. Нижегородский государственный художественный музей, Нижний Новгород

Работа Ренуара попала в Нижегородский государственный художественный музей в 1945 году. Тогда советские солдаты обнаружили на железнодорожной станции города Райнсберга брошенный вагон со 143 картинами. Среди них были полотна Эль Греко «Апостол Иаков (Старший)» и «Женщина, смотрящая на птичку» Пьера Огюста Ренуара — одни из главных шедевров музея. Картины отправили в Нижний Новгород. Уже здесь исследователи обнаружили, что работа Пьера Огюста Ренуара — это часть большой картины. Кто и когда обрезал ее, выяснить не удалось. Зато полную версию портрета можно увидеть на работе «Мастерская художника на улице Кондамин» другого импрессиониста — Фредерика Базиля.

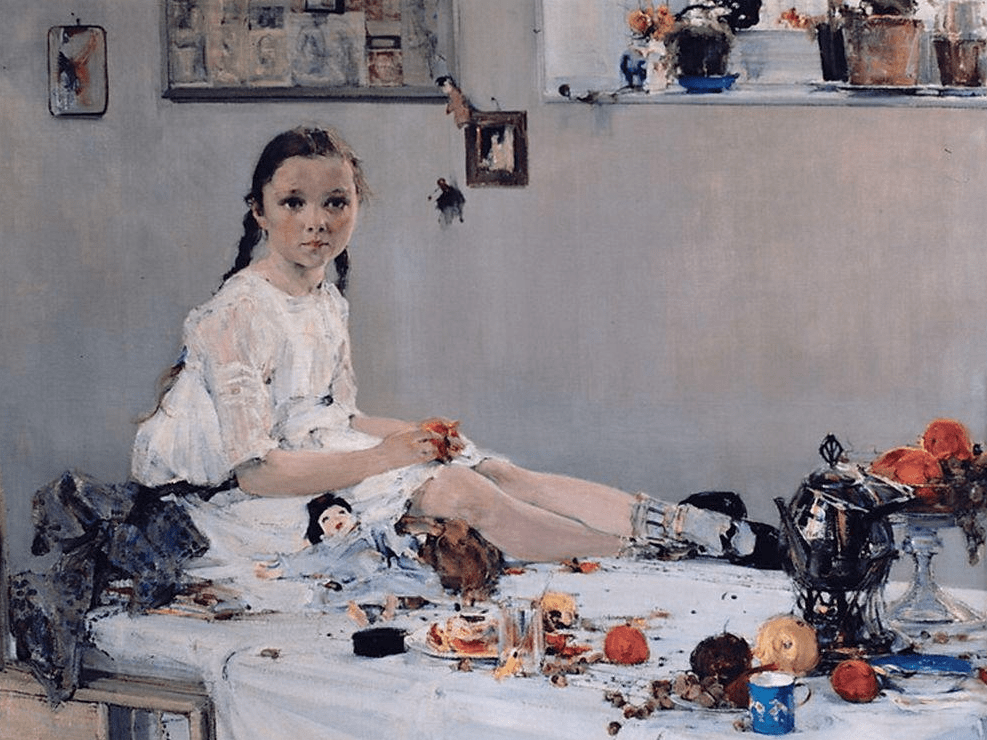

Самое большое собрание картин Николая Фешина

Где смотреть: Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань

Николай Фешин. Портрет Вари Адоратской. 1914. Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань

В Казани хранится самое крупное собрание произведений Николая Фешина: живопись, графика, скульптуры. Посетители могут увидеть «Портрет Вари Адоратской», масштабное полотно «Обливание», автопортрет художника и другие его работы.

Ученик Ильи Репина Николай Фешин прославился и в России, и в США. В эту страну он эмигрировал в 1923 году. Художник стал известен благодаря своим портретам. Искусствовед Александр Рожин так описывал манеру Фешина: «Выполненные им работы обладали как убедительным внешним сходством с портретируемыми, так и непревзойденными личностными характеристиками людей…» В Казани их заказывали местные дворяне, актеры, представители интеллигенции. А в США Фешин писал даже военачальников.

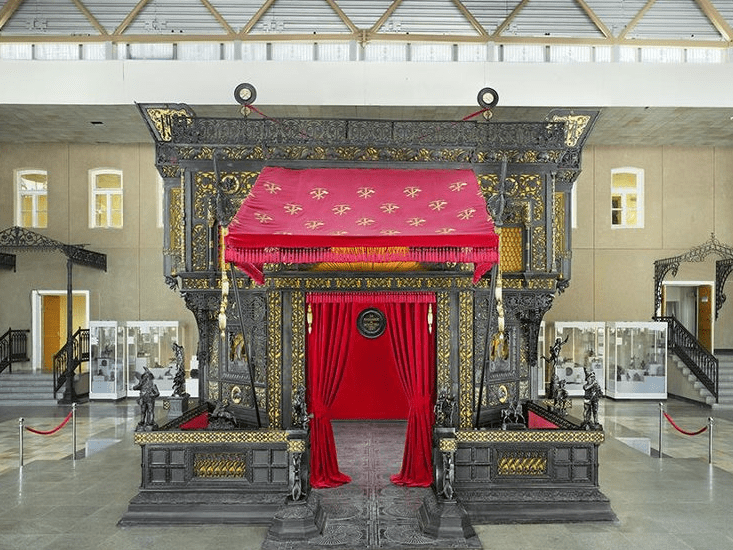

Каслинский чугунный павильон — обладатель Гран-при Всемирной выставки в Париже

Где смотреть: Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Екатеринбург

Каслинский чугунный павильон. Архитектор Евгений Баумгартен. 1900. Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Екатеринбург

Екатеринбургский музей изобразительных искусств — крупнейший на Урале. Он находится в центре города, недалеко от плотины на реке Исеть, поэтому в народе его называют «музей на Плотинке». Здесь хранится большая коллекция уральского художественного литья.

Главный экспонат — Каслинский чугунный павильон. Архитектор Евгений Баумгартен спроектировал его к Всемирной выставке в Париже 1900 года. Ажурное сооружение высотой около пяти метров украшено древнерусскими, скандинавскими, византийскими и венецианскими орнаментами и рельефами. А скульптор Мария Диллон специально для павильона изготовила фигуры сказочных героев, драконов, мифических птиц Сирин и Алконост. На Всемирной выставке в Париже авторы получили за сооружение Гран-при.

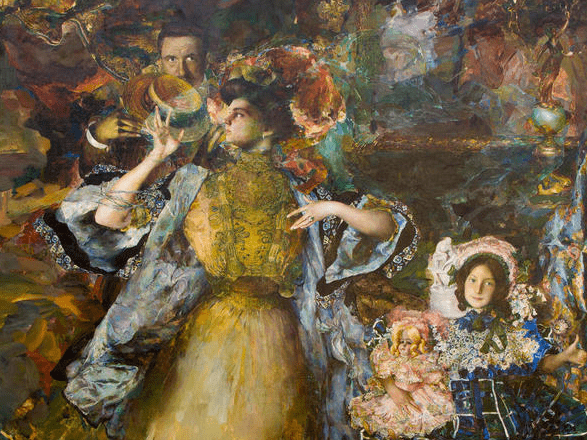

Картины Филиппа Малявина, которые вернулись в Россию из Европы

Где смотреть: Государственный художественный музей, Ханты-Мансийск

Филипп Малявин. Автопортрет с женой и дочерью. 1910. Государственный художественный музей, Ханты-Мансийск

Среди экспонатов Государственного художественного музея Югры — картины Филиппа Малявина «Автопортрет с женой и дочерью» и «Портрет балерины Александры Балашовой». Первую работу художник создал в 1910 году, а вторую — в 1924 году. Портрет балерины Большого театра Александры Балашовой Малявин написал в эмиграции, в Париже, а «Автопортрет с женой и дочерью» — в своем имении в Рязани. Масштабное полотно размером 287 на 235 сантиметров Малявин забрал с собой в эмиграцию. Оба портрета купили на иностранных аукционах и передали в музей российские предприниматели.

Читайте также:

«Святая Юста» Франсиско де Сурбарана — как в музее Прадо

Где смотреть: Смоленская художественная галерея, Смоленск

Франсиско де Сурбаран. Святая Юста. XVII век. Смоленская художественная галерея, Смоленск

В Смоленской художественной галерее можно увидеть авторское повторение картины «Святая Юста» («Святая Руфина Севильская»). Первая версия этой работы находится в собрании музея Прадо в Мадриде. «Святая Юста» из Смоленской художественной галереи входит в целую серию работ Сурбарана, на которых он изобразил христианских мучениц.

Франсиско де Сурбарана называют испанским Караваджо. В своих картинах он много экспериментировал со светом и тенью, поэтому герои художника выглядели объемными и живыми. Чаще всего Сурбаран изображал святых, выполнял заказы монастырей и религиозных братств. Александр Бенуа так отзывался о творчестве художника: «Больше всего ему нравилось писать изображения святых жен, которых он одевал по севильянской моде дня, а также монахов, монастырские чудеса и события, монашествовавших или священствовавших святых. Удивительно, что при таких чуждых современным идеям темах Сурбаран не скучен — вероятно, потому, что в нем выказалась непоколебимая искренность и чистая сердечная вера без всякой примеси ханжества и позы».

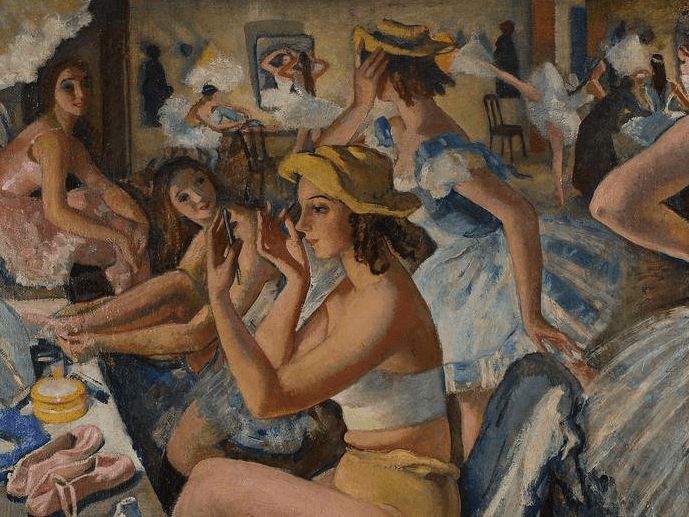

Картины Зинаиды Серебряковой — подарки детей художницы

Где смотреть: Новосибирский государственный художественный музей, Новосибирск

Зинаида Серебрякова. В балетной уборной. Эскиз. 1922. Новосибирский государственный художественный музей, Новосибирск

В собрание Новосибирского художественного музея входит 21 работа Зинаиды Серебряковой — картины, рисунки, этюды. Большую часть произведений передали сюда дети художницы, Татьяна и Евгений Серебряковы. Они остались в СССР после революции.

Работы Серебряковой отличали яркие цвета, объемные фигуры, игра со светом и тенью. На картине «На террасе в Харькове» Серебрякова изобразила свою мать Екатерину Лансере и детей за повседневными делами. А работу «В балетной уборной» художница создала в 1923 году. Тогда ее дочь Татьяна поступила в Петроградское хореографическое училище. Серебрякова увлеклась балетом, часто бывала на представлениях и за кулисами, приглашала танцовщиц к себе в мастерскую и писала их портреты.

Якоб Йорданс — как в Эрмитаже и Лувре

Где смотреть: Пермская художественная галерея, Пермь

Яков Йорданс. Пир Бобового короля. XVII век. Пермская государственная художественная галерея, Пермь

В западноевропейскую коллекцию Пермской галереи входят картины Якоба Йорданса «Пир Бобового короля» и «Павел и Варнава в Листре». Первая работа изображает застолье в честь Богоявления. Католики в праздник обязательно готовили специальный пирог, внутрь которого клали запеченный боб, монетку или фигурку Христа. Тот, кто находил сюрприз, возглавлял застолье и получал прозвище Бобовый король. Йорданс написал несколько картин с таким сюжетом, они хранятся в Эрмитаже, Лувре, Музее истории искусств в Вене. Картину «Пир Бобового короля» Пермская галерея купила у семьи Бенуа в 1945 году.

А полотно «Павел и Варнава в Листре» в Европе приобрела Екатерина II. Долгое время произведение хранилось в Румянцевском музее в Доме Пашкова в Москве. В 1924 году его закрыли, а экспонаты распределили по другим музеям. Так картина оказалась в Перми.

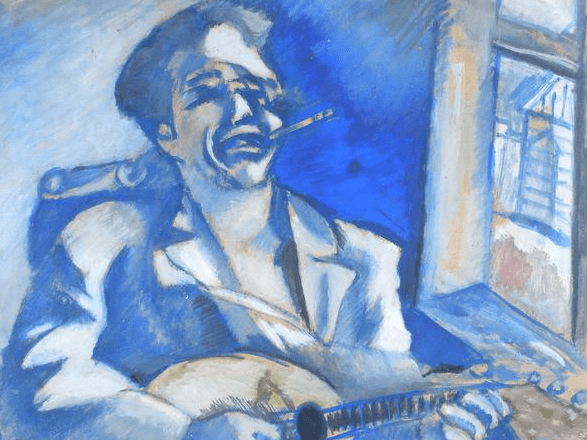

«Портрет брата Давида с мандолиной» — единственная работа Марка Шагала за Уралом

Где смотреть: Приморская государственная картинная галерея, Владивосток

Марк Шагал. Портрет брата Давида с мандолиной. 1914. Приморская государственная картинная галерея, Владивосток

Марк Шагал вспоминал, что в 1910–20-е годы создавал «произведения-документы». В своих портретах, пейзажах и жанровых сценках он передавал впечатления от Витебска тех лет, родного города художника. Здесь Шагал встретил Первую мировую войну и революцию. В тот же период художник написал портрет «Портрет брата Давида с мандолиной», который входит в экспозицию Приморской картинной галереи. Младший брат Шагала участвовал в Первой мировой войне, на которой потерял ногу.

О картине художник писал: «Я написал твой портрет, Давид. Ты смеешься во весь рот, блестят зубы. В руках — мандолина. Все в синих тонах. Ты покоишься в Крыму, в чужом краю, который пытался перед смертью изобразить, глядя из больничного окна. Сердце мое с тобой».

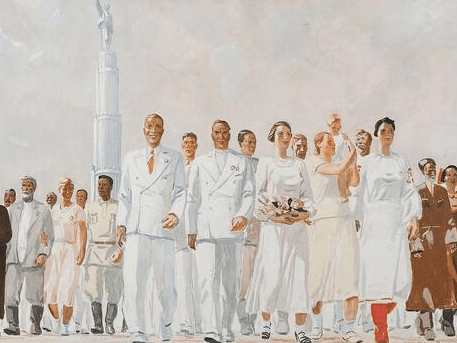

«Стахановцы» Александра Дейнеки — эскиз к потерянному панно

Где смотреть: Тверская областная картинная галерея, Тверь

Александр Дейнека. Стахановцы. 1937. Тверская областная картинная галерея, Тверь

В 1937 году Александр Дейнека создал панно для советского павильона на Всемирной выставке в Париже. Художник работал в обстановке полной секретности: рассказывать кому-либо о проекте ему запретили. Выехать во Францию чиновники тоже не разрешили, итоговый результат Дейнека увидел только на фото. В центре панно он изобразил советских героев тех лет: шахтера-передовика Алексея Стаханова, летчика Валерия Чкалова и рабочую Евдокию Виноградову — рекордсменку в текстильной промышленности. За спинами героев виден Дворец Советов — небоскреб, который советские власти планировали построить на месте храма Христа Спасителя. За панно делегация СССР получила золотую медаль. Однако до наших дней оно не сохранилось. Зато в Тверской областной картинной галерее хранится эскиз художника к этой работе. Картину размером 60 на 101 сантиметр Дейнека подарил музею в 1937 году.

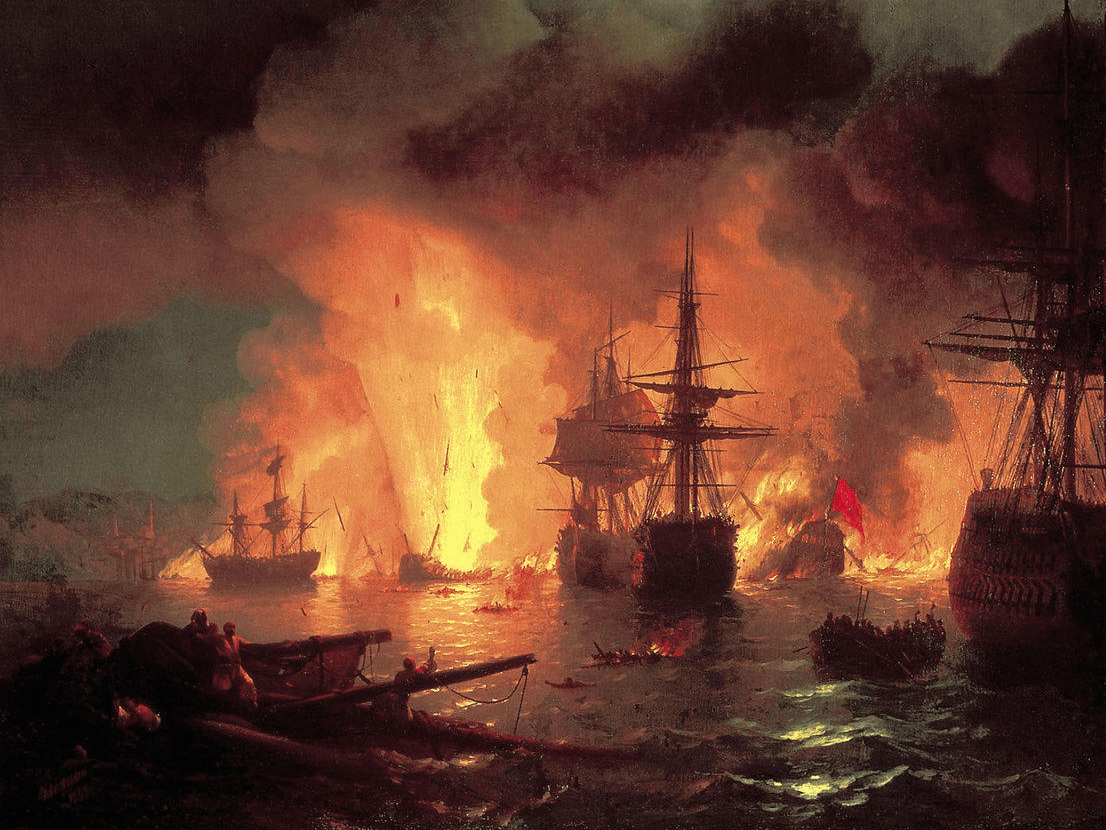

Самое большое собрание картин Ивана Айвазовского

Где смотреть: Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского, Феодосия

Иван Айвазовский. Чесменский бой. 1848. Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского, Феодосия, Республика Крым

В Феодосии хранится самая большая коллекция работ Ивана Айвазовского — 417 произведений. В 1880 году художник открыл публичную картинную галерею в собственном доме. А в завещании оставил ее Феодосии: «Мое искреннее желание, чтобы здание моей картинной галереи в городе Феодосии со всеми в ней картинами, статуями и другими произведениями искусства, находящимися в этой галерее, составляли полную собственность города Феодосии, и в память обо мне, Айвазовском, завещаю (галерею) городу Феодосии, моему родному городу».

Сегодня собрание музея насчитывает более 13 тысяч экспонатов. В галерее можно увидеть одни из самых известных картин художника: «Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями», «Чесменский бой», «Море».

«Спас Вседержитель» — одна из немногих домонгольских икон

Где смотреть: Ярославский художественный музей, Ярославль

Неизвестный художник. Спас Вседержитель. XIII век. Ярославский художественный музей, Ярославль

В Ярославском художественном музее хранится большая коллекция икон: около 2000 произведений XIII — начала ХХ века. Древнейший экспонат собрания — образ Спаса Вседержителя. Это одна из немногих домонгольских икон, которые сохранились до наших дней, и единственная в ярославских музеях.

Образ в народе называли «Спас Василек». Икона известна с середины XIII века и принадлежала второму ярославскому князю Василию Всеволодовичу и его потомкам. «Спас Вседержитель» хранился в кафедральном соборе Ярославской митрополии — храме Успения Пресвятой Богородицы. Исследовал произведение в 1919 году Игорь Грабарь. Он писал, что икона «не имеет ничего от новгородской шумливой деловитости, как бы написана… мечтательно и скромно, но очень тонко, с большим чувством формы». Образ передали в музей, где его отреставрировали художники Федор Модоров и Григорий Чириков.