«Русские дикие» в Музее русского импрессионизма: 8 интересных экспонатов

До 28 сентября в Музее русского импрессионизма работает выставка «Русские дикие». Она подготовлена вместе с Пушкинским музеем и посвящена русскому и французскому авангардному искусству. Название экспозиции отсылает к фовизму — одному из первых авангардных течений в мировом искусстве. Художники, которые работали в этом стиле, выражали себя с помощью контрастных цветов. Краски, по их мнению, должны были показывать эмоции автора. Рассказываем о самых интересных картинах, которые можно увидеть на выставке.

Само слово «фовизм» происходит от французского les fauves, что переводится как «дикие», «хищники». Так в 1905 году на Осеннем салоне картин критик Луи Воксель назвал Анри Матисса, Андре Дерена, Анри Мангена и других художников, которые выставили свои работы в седьмом зале Большого дворца в Париже. В то же время название выставки вдохновлено статьей Давида Бурлюка «Дикие» России» из альманаха «Синий всадник» 1912 года. Он писал о творчестве русских авангардистов: «Представители нового искусства <…> открыли новые принципы прекрасного, новую дефиницию красоты в своих произведениях».

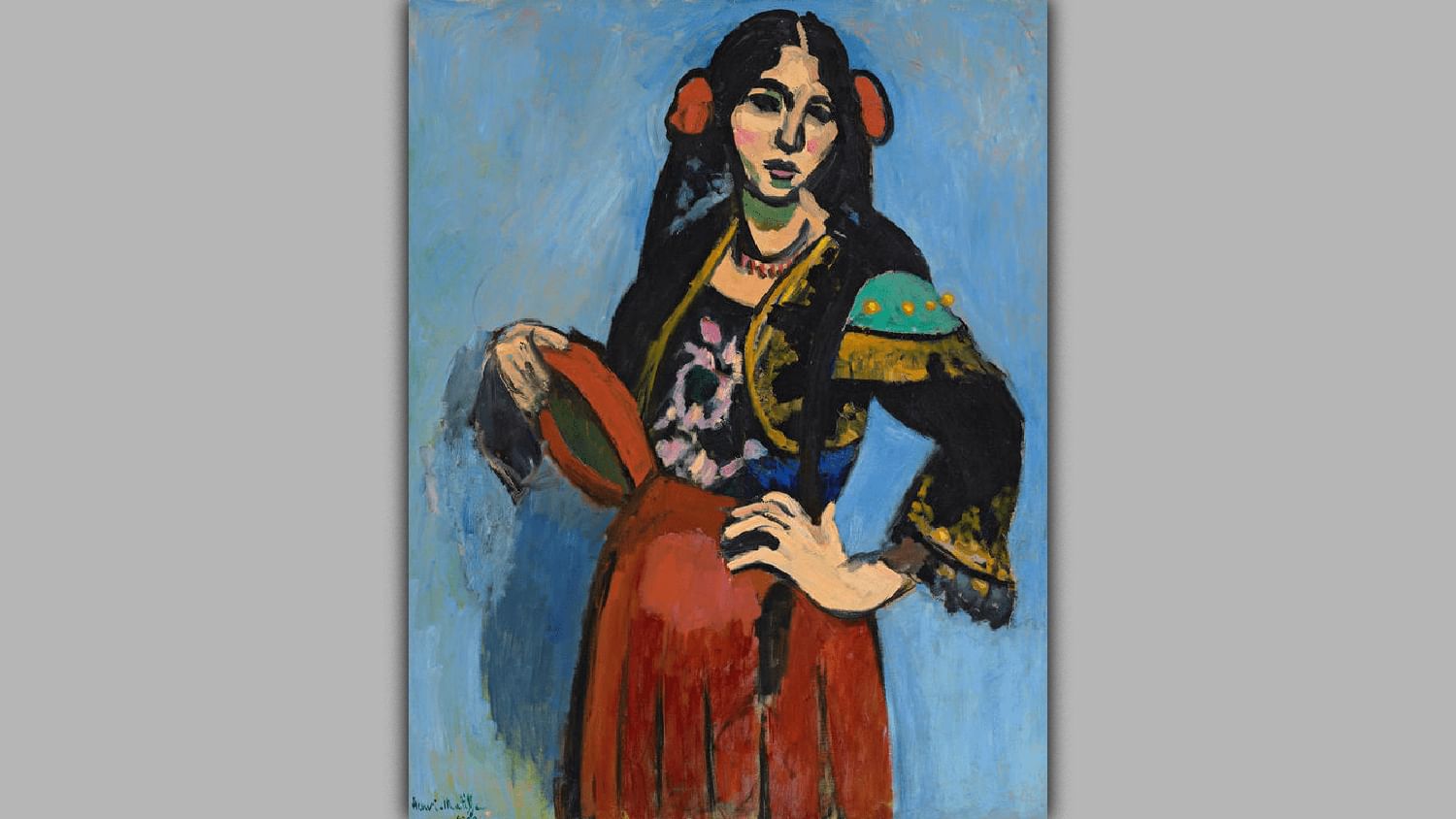

Анри Матисс. Испанка с бубном. 1909 год

Откуда: Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Москва

Анри Матисс. Испанка с бубном. 1909.

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Москва

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Москва

На Осеннем салоне картин в 1905 году свои работы представили Анри Матисс, Андре Дерен, Альбер Марке и другие художники — всего 12 авторов. В своих работах они отказались от перспективы и объема, много экспериментировали с композицией, использовали контрастные краски. Поэтому критик Луи Воксель назвал зал с их картинами «клеткой для диких». Так же в Музее русского импрессионизма озаглавили и первый раздел выставки. А картины французских художников, которые предоставили Пушкинский музей и Эрмитаж, разместили не на черных стенах, как работы русских мастеров, а на ярко-желтых металлических решетках. Эти конструкции символизируют клетки, в которые, по мнению Вокселя, следовало заключить «диких» художников.

В экспозицию вошла работа «Испанка с бубном» Анри Матисса. Для фовистов он был негласным лидером. Исследователи живописи Клаус Х. Карл, Виктория Чарльз писали: «Лидером фовизма Матисс стал главным образом в сознании современников и исследователей, постоянно настаивавших на его лидерстве и пытавшихся отыскать в его работах квинтэссенцию фовизма. Сам же Матисс на роль лидера не претендовал, а на вопрос о том, что представляет из себя теория и практика фовизма, у него не было ответа».

«Испанку с бубном» Матисс написал в 1909 году — тогда он создал серию женских портретов, героини которых отличались уверенным выражением лица, прямым взглядом. Национальность героини он передал с помощью характерного костюма — черной блузки с пестрым узором, яркой юбки. Художник не стремился написать точный портрет натурщицы. На критику журналистов он отвечал: «Я пишу не женщину, я пишу картину».

Современникам работа казалась вызывающей из-за ярких и контрастных красок, черных линий, которыми автор обводил контуры фигуры. В 1909 году «Испанка с бубном» выставлялась на Весеннем Салоне независимых, оттуда попала в галерею Бернхейм-Жен. Вскоре ее купил коллекционер Сергей Щукин и повесил в Розовой гостиной своего особняка в Большом Знаменском переулке.

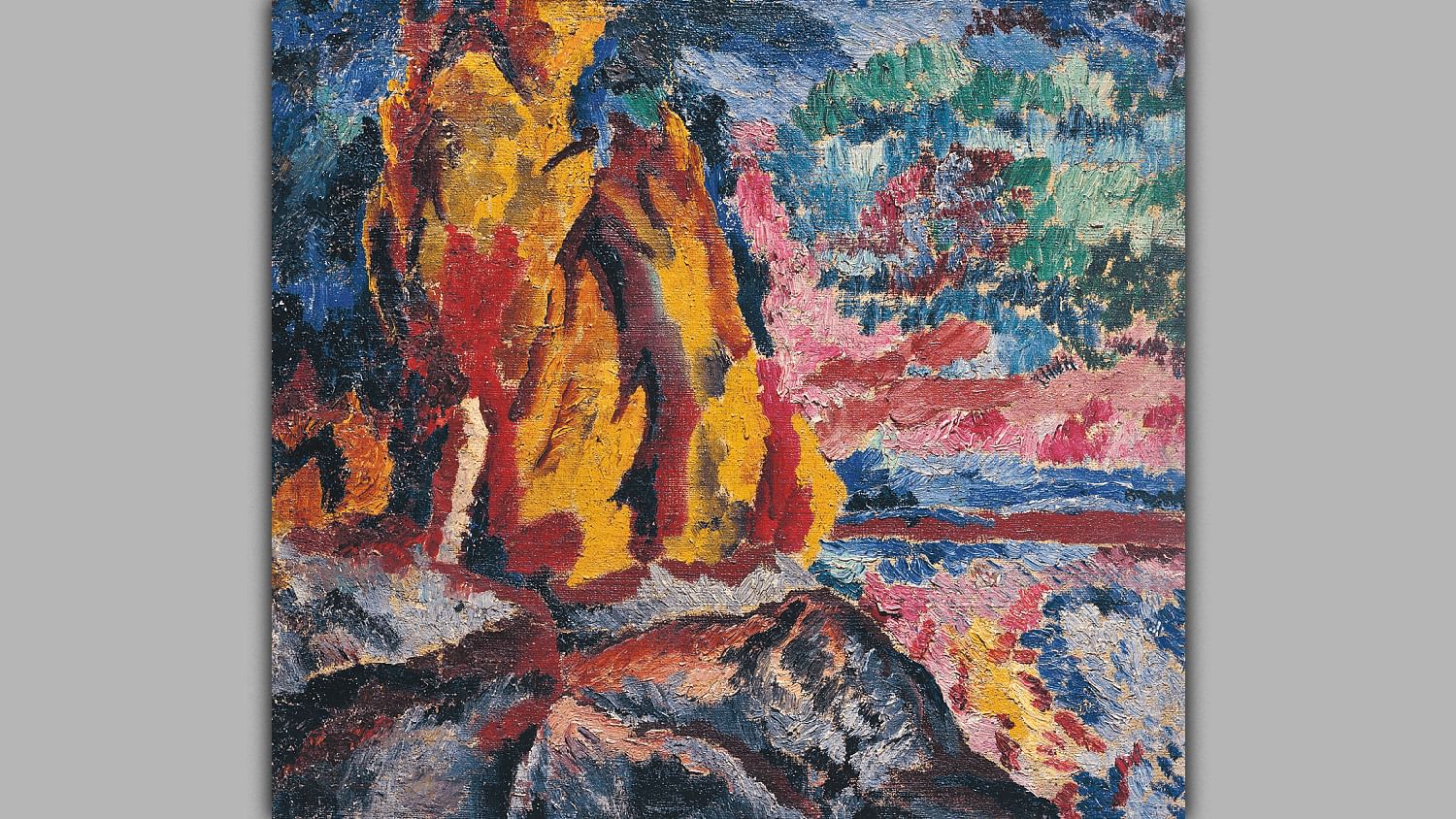

Аристарх Лентулов. Женщина на солнце. 1910 год

Откуда: частное собрание, коллекция Романа Бабичева, Москва

Аристарх Лентулов. Женщина на солнце. 1910.

Частное собрание

Частное собрание

Современники называли Аристарха Лентулова «художником Солнца» за любовь к насыщенным краскам. Его путь в искусстве был сложным: родители хотели, чтобы сын стал священником, но Лентулов с детства любил рисовать. В 1906 году он не прошел экзамен в Императорскую Академию художеств. Абитуриенты писали портрет девушки. Лентулов точно передал ее внешность, но использовал для теней зеленый цвет. Когда экзаменаторы поинтересовались, зачем он так поступил, автор ответил: «А вы разве не видите? В таком случае мне вас жаль».

Картина «Женщина на солнце» написана в 1910 году. В этот период художник активно экспериментировал с формой и цветом, использовал приемы разных стилей — кубизма, фовизма, импрессионизма.

Импрессионисты пытались показать красоту конкретного момента, передать на картинах свои эмоции от него. Часто они выдавливали краску из тюбика прямо на холст, отказывались от четких контуров, правильной композиции и реалистичных пропорций. Лентулов еще больше усилил эти приемы: на его картине можно рассмотреть мазки. А фигура женщины на переднем плане словно сливается с зеленым фоном. Интересовался художник и идеями фовизма: вот откуда на картине много света и красок.

Позировала для «Женщины на солнце» вторая жена Лентулова Мария Рукина. С ней художник познакомился в Петербурге. Оттуда они отправились в Ялту, а затем в Москву, где втайне от родных невесты обвенчались.

Давид Бурлюк. Полдень на Днепре. 1910 год

Откуда: Серпуховский историко-художественный музей, Серпухов, Московская область

Давид Бурлюк. Полдень на Днепре. 1910.

Серпуховский историко-художественный музей, Серпухов, Московская область

Серпуховский историко-художественный музей, Серпухов, Московская область

В 1910 году Аристарх Лентулов вместе с Михаилом Ларионовым, Петром Кончаловским и другими художниками организовал выставку «Бубновый валет». Название использовали провокационное: словосочетание «бубновый валет» в разговорном французском языке означало мошенник, плут. Илья Машков вспоминал: «Название нравилось большинству участников этой выставки тем, что оно вызывало в тогдашнем московском сытом мещанстве, и купечестве, и дворянстве чувство удивления, изумления, брезгливости…» Критики ругались: экспозицию сравнивали с «сумасшедшим домом», а ее участников — с «буйными помешанными». А вот поэт Максимилиан Волошин «Бубновый валет» похвалил и назвал художников талантливыми.

Среди участников выставки был и Давид Бурлюк. В экспозицию вошла его работа «Полдень на Днепре». Художник, как и Аристарх Лентулов, интересовался творчеством фовистов. Однако он экспериментировал не только с цветом, но и с фактурой краски: «На первом месте: цвет и краска. Только они являются символизирующими представителями света». Бурлюк старался создать на холсте, как сам писал, «занозистую, крючковатую, землистую» поверхность.

Это заметили критики и посетители выставки. О картине «Полдень на Днепре» современники отзывались: «Многочисленные следы извержения Везувия, из фиолетового жерла которого вылетают пурпурные ломти арбуза, пачки зеленого горошка и сковорода с битой яичницей». Картину купил другой авангардист — Михаил Ларионов. А участники скандальной экспозиции создали объединение, которое тоже назвали «Бубновый валет».

Петр Кончаловский. Комната в Испании (Валенсия). 1910 год

Откуда: Государственная Третьяковская галерея, Москва

Петр Кончаловский. Комната в Испании (Валенсия). 1910.

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Еще одним участником выставки «Бубновый валет» был Петр Кончаловский. Лентулов вспоминал: «Кончаловский ходил по залам, зацепив большие пальцы за проймы жилета, распахнув пиджак — манера, перенятая у Коровина, потом садился на стул в позе, в которой я его застал при первой встрече у Машкова. Он был исполнен величия и недоступности…»

Среди участников «Бубнового валета» Кончаловский был одним из самых образованных. Он учился в Париже в Академии Жюлиана и Петербургской Академии художеств, изучал европейское искусство, много времени проводил в Лувре. Кончаловский увлекался творчеством постимпрессионистов и фовистов. Он писал работы в манере Винсента Ван Гога, изучал полотна Поля Сезанна и даже перевел на русский язык книгу Эмиля Бернара «Поль Сезанн, его неизданные письма и воспоминания о нем».

В 1910 году Кончаловский побывал в Испании. Там сложилась его собственная манера, на которую повлияли и фовизм с постимпрессионизмом, и набиравший популярность в России примитивизм. Название для этого стиля придумал критик Сергей Маковский в статье о выставке объединения «Голубая роза»: «Они — возвестители того примитивизма, к которому пришла современная живопись, ища возрождения у самых родников — в творчестве непосредственном, не обессиленном тяжестью исторического опыта». Представители этого направления отказались от реалистичного, академического изображения человеческой фигуры. Они использовали нескладные позы, детские пропорции тела, вдохновлялись народным искусством, лубками, старинными иконами.

Картина «Комната в Испании (Валенсия)» входит в испанскую серию Кончаловского. По цветам и манере исполнения она напоминает работы фовистов. Интерьер, который художник изобразил, вдохновлен работами не только Анри Матисса, но и постимпрессиониста Винсента Ван Гога.

Читайте также:

Василий Рождественский. Бильярд (Игра в бильярд). 1909 год

Откуда: Елецкий городской краеведческий музей, Елец, Липецкая область

Василий Рождественский. Бильярд (Игра в бильярд). 1909.

Елецкий городской краеведческий музей, Елец, Липецкая область

Елецкий городской краеведческий музей, Елец, Липецкая область

Василий Рождественский тоже состоял в обществе «Бубновый валет». Родители художника, как и у Аристарха Лентулова, мечтали, что он станет священником. Но Рождественский бросил семинарию и поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Там он учился вместе с будущими членами «Бубнового валета» Александром Куприным, Робертом Фальком, Михаилом Ларионовым.

Вместе с другими русскими авангардистами он увлекался творчеством Поля Сезанна и постимпрессионистов. Рождественский бывал в гостях у Сергея Щукина, Ивана Морозова — богатых купцов, которые собрали большую коллекцию новой французской живописи. В то же время художник изучал творчество Михаила Врубеля. В 1908 году Рождественский навестил его в психиатрической клинике и опубликовал в газетах призыв для тех, кому дорого творчество Врубеля, позаботиться о нем.

О своем творчестве Рождественский писал: «Живопись, оставаясь по существу национальной, должна стремиться к идеальной форме. А эту форму создает вся мировая культура. Чем разнообразней и культурней язык художника, тем ценнее его произведения».

Картину «Игра в бильярд» Рождественский написал под впечатлением от «Ночного кафе» Ван Гога. Иван Морозов работу купил и показал на выставке «Салон Золотого Руна» в 1908 году в Москве. Игорь Грабарь отмечал, что «этот зелено-оранжевый холст <…> прямо непостижим своей властной гипнотизирующей убедительностью». У картины Рождественского похожие композиция — с бильярдным столом в центре, и цвета — красный, желто-зеленый.

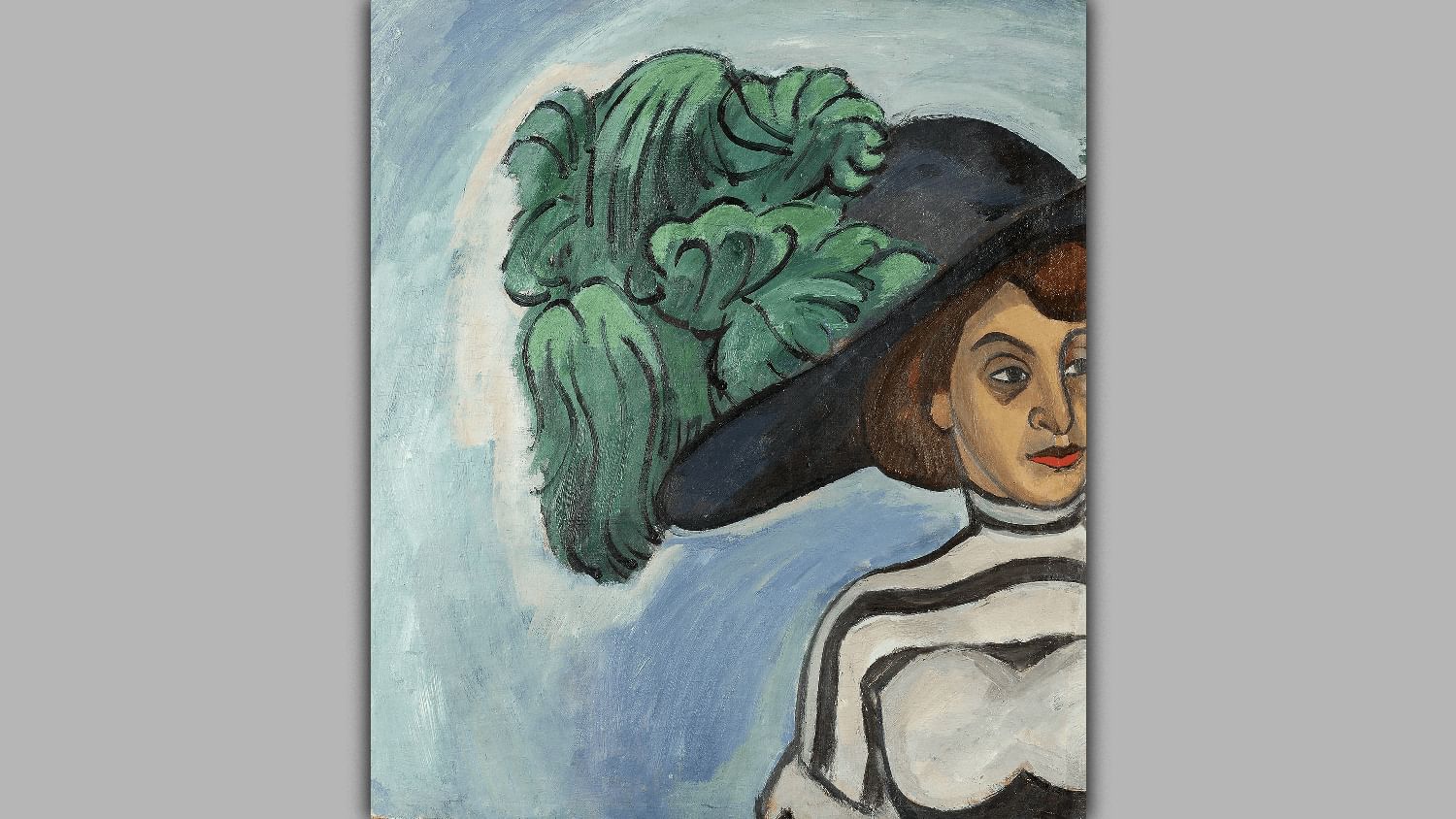

Роберт Фальк. Портрет дамы в шляпе с зеленым эспри. 1911 год

Откуда: частное собрание, Москва

Роберт Фальк. Портрет дамы в шляпе с зеленым эспри. 1911.

Частное собрание

Частное собрание

Роберт Фальк — еще один участник «Бубнового валета». Его отец Рафаил Фальк был юристом, и художник писал, что дома «ничего не было, что бы радовало детский глаз, все было так уныло…». А французскому искусствоведу Жану Кейму он признавался: «Мне кажется, что в бубнововалетский период я изживал свои детские впечатления от одеяла лоскутного и от картинной галереи моей кухарки». Служанка Фалька собирала и наклеивала на крышку сундука красочные этикетки и упаковки, лубочные картинки.

«Портрет дамы в шляпе с зеленым эспри» художник создал в «бубнововалетовский период». В этой работе он использовал прием гротеска — специально изобразил шляпу героини нереалистичного размера. Фальк писал о своем творчестве 1910-х годов: «В этот период я любил яркие, контрастные сочетания, обобщенные выразительные контуры, даже подчеркивал их темной краской. <…> В какой-то мере я отдал дань кубизму: многие вещи мои того времени отличаются сдвигами формы». Четкие черные контуры есть и на «Портрете дамы в шляпе с зеленым эспри».

Раньше картина была больше: автор часто разрезал свои произведения и писал на оборотах холстов другие. Этот портрет тоже двусторонний. На его обороте в 1912–1915 годах художник создал «Натюрморт с клевером».

Василий Каменский. У монастырской ограды. 1920-е годы

Откуда: Пермская государственная художественная галерея, Пермь

Василий Каменский. У монастырской ограды. 1920-е.

Пермская государственная художественная галерея, Пермь

Пермская государственная художественная галерея, Пермь

Василий Каменский вырос, как он сам вспоминал, «среди пароходов, барж, плотов… крючников, матросов, капитанов». Его отец работал смотрителем золотых приисков Шереметевых, а дед был капитаном парохода. Каменский увлекался театром, ездил в гастроли по России, учился живописи у художника-любителя Николая Кульбина. А еще изучал агрономию, работал журналистом, дружил с футуристами и писал авангардные стихи. В 1911 году он побывал за границей, где учился воздухоплаванию. Каменский даже популяризировал слово «самолет» в его современном значении. В начале XX века так называли пароходы, которые ходили по Волге и Каме. А летательные аппараты на французский манер носили имя «аэроплан».

В живописи Каменский соединял приемы символизма и примитивизма: упрощенные и искаженные пропорции на его картинах сочетались со сложными образами. В статье о «Современной живописи» художник писал:

«Надо помнить, что искусство свято и всегда должно оставаться далеким от будничной жизни, всегда должно беззаветно служить вечно-новой красоте. О, теперь художник кисти всем своим разумом, и душой своей, и сердцем своим понял свое истинное назначение — верно и искренно служа святому искусству — приносить радость человеку, застрявшему в тине житейской суеты и борьбы, и своими смелыми ярко-красочными картинами освещать тоскующую душу серых будней, своими непрестанными исканиями звать к новым радостным откровениям. Теперь наши художники уже не занимаются больше ненужной фотографией и не иллюстрируют, как это делают старые художники, вроде Репиных и Маковских, хроники происшествий».

В работе «У монастырской ограды» прослеживаются и фовистские черты: яркие, нереалистичные цвета — фиолетовый пруд, малиновые кусты. Эту картину Каменский подарил Пермской художественной галерее в 1935 году.

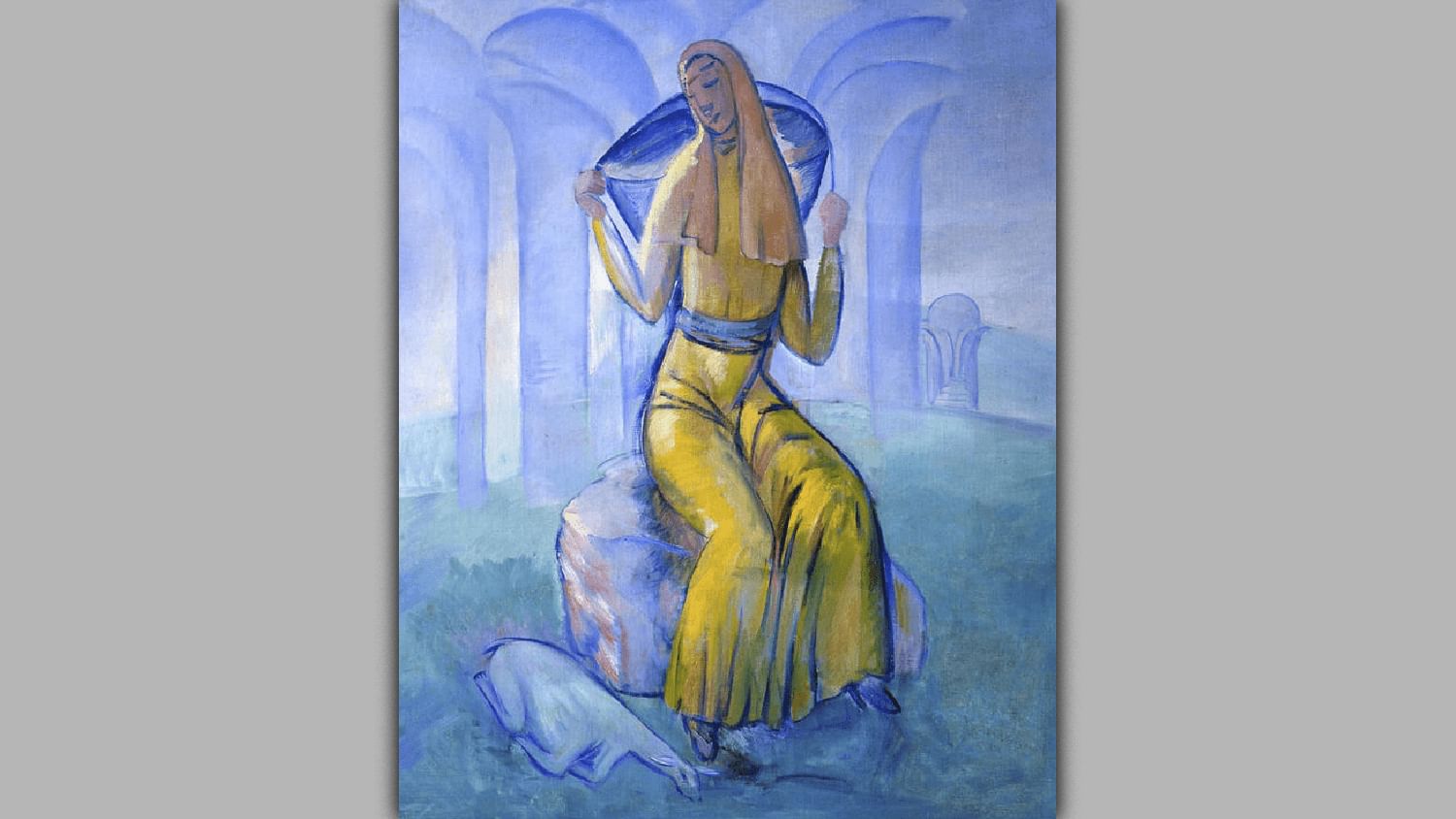

Павел Кузнецов. Киргизка с барашком. 1914 год

Откуда: Приморская государственная картинная галерея, Владивосток

Павел Кузнецов. Киргизка с барашком. 1914.

Приморская государственная картинная галерея, Владивосток

Приморская государственная картинная галерея, Владивосток

Павел Кузнецов занимался в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у Валентина Серова и Константина Коровина. Однако на его творчество больше повлияли работы Виктора Борисова-Мусатова. Кузнецов много общался с этим художником, часто навещал его. Борисов-Мусатов был одним из главных мастеров символизма в России. Андрей Белый замечал: «Всюду у Мусатова за зеркальной поверхностью тишины буря романтики».

Павел Кузнецов и другие последователи Борисова-Мусатова — Петр Уткин, Мартирос Сарьян, Николай Сапунов, Сергей Судейкин — в 1907 году организовали сначала выставку «Голубая роза», а затем одноименное объединение. Критик Сергей Маковский писал: «Смысловой доминантой представленных работ было воплощение «несказанного» и «невыразимого». Художники продолжили развивать символизм: их картины отличали холодные цвета, размытые формы, нечеткие очертания фигур. В то же время в работах членов «Голубой розы» появились черты примитивизма — декоративность, театральность.

В 1910-х годах в творчестве Кузнецова начался новый этап. Он увлекся искусством Востока и отправился в степи Средней Азии. Художник жил с кочевниками, побывал в Бухаре, Самарканде, предгорьях Памира. Интересовался он и творчеством иностранных художников: «Я летом ездил в степь, а зимой в Париж». За интерес к восточной культуре критики сравнивали Кузнецова с Полем Гогеном.

«Киргизку с барашком» Кузнецов создал в 1914 году — к тому моменту «Голубая роза» уже распалась. Однако цветами, плавными линиями, сочетанием реального и фантастического картина напоминает другие работы художника времен объединения. В степной серии Кузнецов хотел показать «единство бытия человека и природы, человеческий труд, пребывание человека в созерцательном самопогружении».

Эти и другие работы русских и французских художников начала XX века можно увидеть до 28 сентября на выставке «Русские дикие» в Музее русского импрессионизма. Проект сопровождается большой просветительской программой.

Автор: Анастасия Войко