10 интересных фактов о Нижегородской ярмарке

Еще в XVI веке Нижний Новгород стал крупным торговым центром России. Первая городская ярмарка располагалась у стен Макарьевского Желтоводского монастыря. А после пожара 1816 года торг переместился на Стрелку Волги и Оки. В XIX — начале XX века Нижегородская ярмарка была крупнейшей в Российской империи. Из-за масштабов ее даже называли «карманом России» и «базаром Европы с Азией». Вместе с проектом «Нижний 800» рассказываем, как был устроен главный торг страны, откуда сюда привозили чай, где на ярмарке знакомились и к кому ходили фотографироваться.

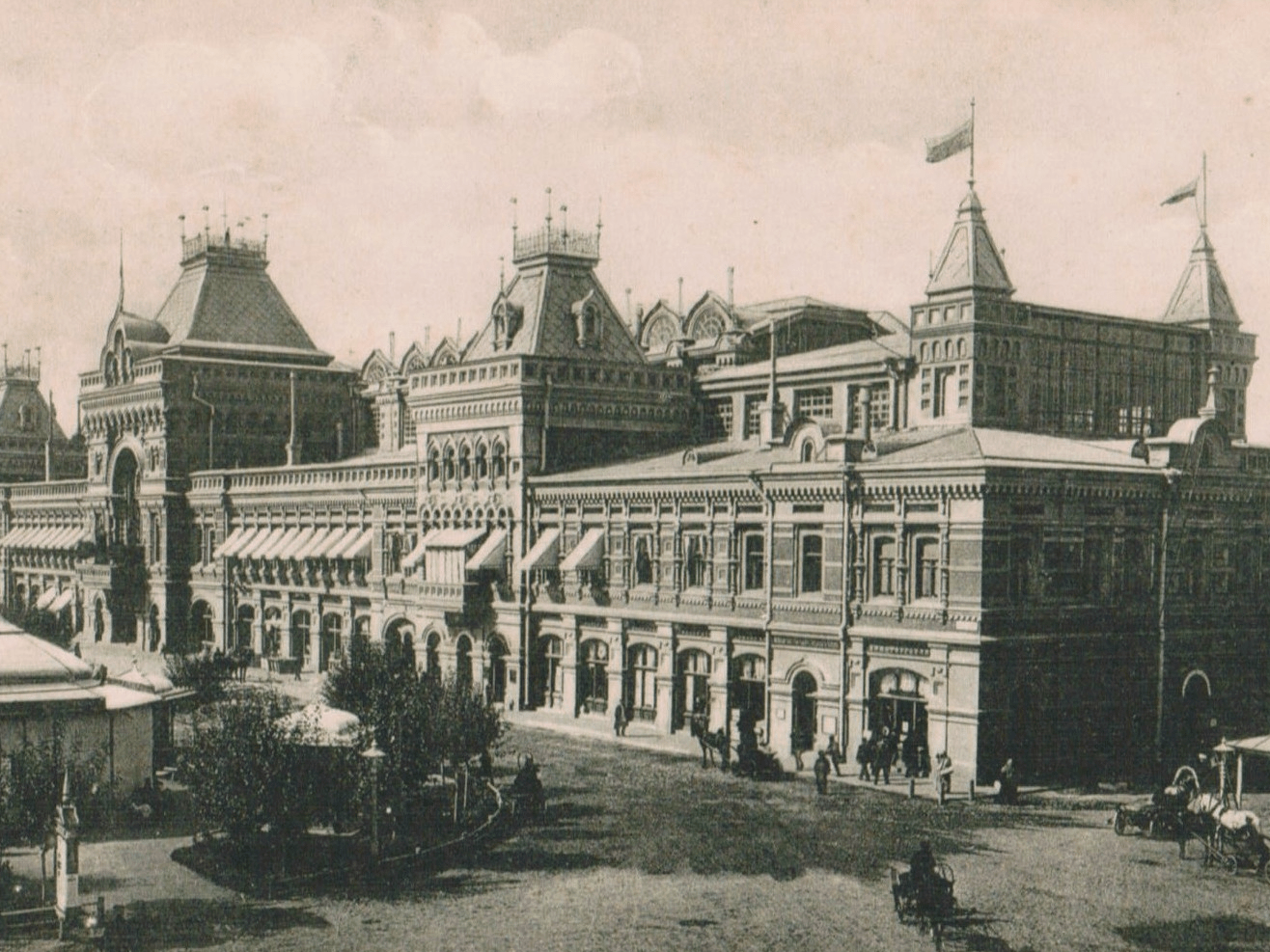

Главный ярмарочный дом — высокотехнологичный «торговый дворец» XIX века

Главный ярмарочный дом. Фотография: Нижегородская ярмарка

В 1820-х годах инженер-механик Августин Бетанкур и архитектор Огюст Монферран построили в Нижнем Новгороде целый торговый городок: Спасский Староярмарочный собор, Главный ярмарочный дом, торговые ряды. До наших дней сохранилась только церковь в стиле русского ампира.

К концу XIX века Главный ярмарочный дом начал ветшать, и его решили полностью перестроить. Для этого нижегородские чиновники объявили конкурс, на который прислали более двадцати проектов. Жюри возглавили популярные в те годы архитекторы Иероним Китнер и Константин Быковский. Первую премию они отдали проекту Карла Треймана, Александра фон Гогена и Алексея Трамбицкого. По их замыслу, фасад Главного ярмарочного дома должен был напоминать Московский кремль, а центральная башня — перекликаться с архитектурой Гостиного двора.

Здание возвели очень быстро: 22 июня 1889 года заложили первые камни фундамента, а 15 июля 1890 года в новом Главном ярмарочном доме уже принимали посетителей. При этом постройку оснастили инженерными новшествами того времени: системой отопления, вентиляцией, электричеством, телефоном. А еще здесь была устроена новейшая противопожарная система с собственным ярмарочным пожарным депо и отрядами при нем.

Главный ярмарочный дом стал одним из крупнейших торговых пассажей Российской империи. На его первом этаже работало около семидесяти магазинов, на втором располагались администрация ярмарки, ресторан, банк, почта. А еще здесь устроили богато декорированный Гербовый зал, где проводили собрания.

Для современников здание стало «торговым дворцом» XIX века, символом прогресса и масштаба российской коммерческой деятельности тех лет. Нижегородский губернатор Николай Баранов в торжественной речи к открытию ярмарки особенно отметил, что здание построили без помощи иностранных специалистов: «В доме этом все русское: труд и материалы — русские, строители — Шипов, Бугров, Башкиров, Курбатов и другие, проект — русских талантливых архитекторов, исполнители — русские люди».

Посетителей ярмарки было больше, чем жителей Нижнего Новгорода

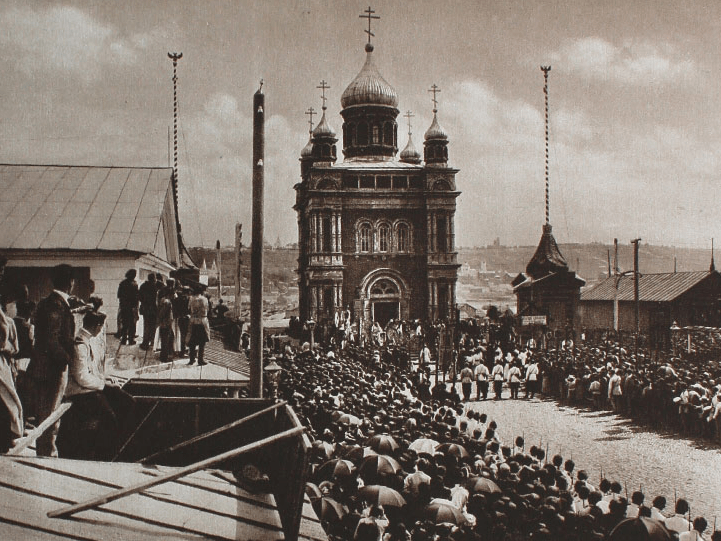

Армянский мост. Китайские ряды и Китайский проезд. По центру — Спасский староярмарочный собор. Вдалеке — мечеть. Фотография: Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, Нижний Новгород

Ярмарка функционировала не более двух месяцев в году: официально она открывалась 15 июля и закрывалась 25 августа, хотя торговля часто продолжалась и в начале сентября. За сезон Нижегородскую ярмарку посещало около миллиона человек. А вот в самом городе в конце XIX века проживало не более девяноста тысяч человек.

«Базар Европы с Азией»: гости со всего мира

Официальное открытие Ярмарки 15 июля 1822 года. Фотография: Нижегородская ярмарка

Каждый год на ярмарку приезжали около семисот купцов из Европы и Азии. А еще в Нижний Новгород привозили товары из США, стран Латинской Америки и Африки.

Ярмарка влияла на развитие промышленности и торговли по всей России. Цены, которые устанавливали продавцы здесь, использовали как ориентир даже на иностранных рынках. В то же время Нижегородская ярмарка официально не входила в состав города и управлялась как отдельная административная единица. Однако доходы от торговли напрямую влияли на экономику Нижнего Новгорода и губернии. Краевед и историк Николай Храмцовский отмечал:

Эта ярмарка — базар России, меновой двор Европы с Азией, Вавилонский Столп, к которому стекаются пятьдесят племен европейских и азиатских — дает движение внешней торговли нашей и развивает нашу фабричную промышленность.

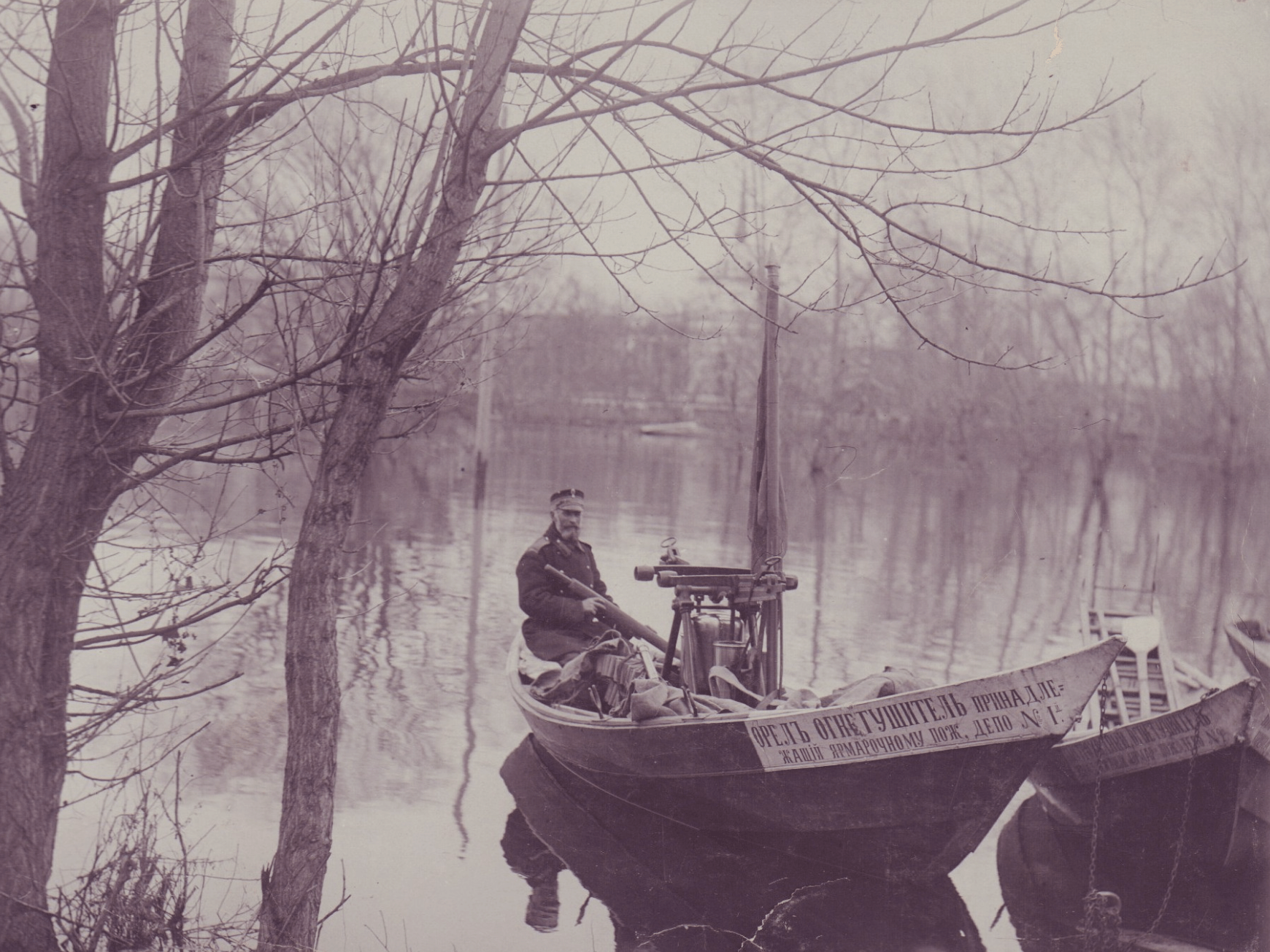

Ярмарочный водопровод и другие технологические новшества

Нижегородская ярмарка. Лодка «Орел-огнетушитель». Фотография: Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, Нижний Новгород

В 1869 году на ярмарке появился собственный автономный водопровод, который подавал чистую воду в торговые ряды, гостиницы и административные здания. Это была одна из первых подобных систем в России. В самом Нижнем Новгороде тогда централизованного водоснабжения не было. К автономному водопроводу был подключен и чугунный фонтан перед Главным ярмарочным домом.

В начале XX века здесь построили фильтровальную станцию с новейшими на тот момент фильтрами американской фирмы «Джуэль», а в 1911 году, в разгар эпидемии холеры, впервые в России провели хлорирование воды — важное новшество для борьбы с инфекциями.

Модная линия Нижегородской ярмарки — место знакомств

Центральный бульвар Ярмарки и модные ряды. Фотография: Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, Нижний Новгород

Центральная улица ярмарки, Модная линия, была не только торговым, но и светским центром Нижнего Новгорода. Она располагалась за Главным ярмарочным домом, на месте нынешнего Ярмарочного проезда. В торговых лавках Модной линии можно было купить практически все: от шпилек и булавок до дорогих украшений, французских шелковых материй и готовых платьев.

Здесь назначали свидания, обсуждали новости, встречали гостей, заводили знакомства. Краевед Андрей Мельников отметил: «Не проходит ни одной ярмарки, которая не давала бы случаев к совершению свадеб». Часто у Модной линии собиралось до ста карет и колясок.

Читайте также:

Нижегородская ярмарка — главный чайный центр России

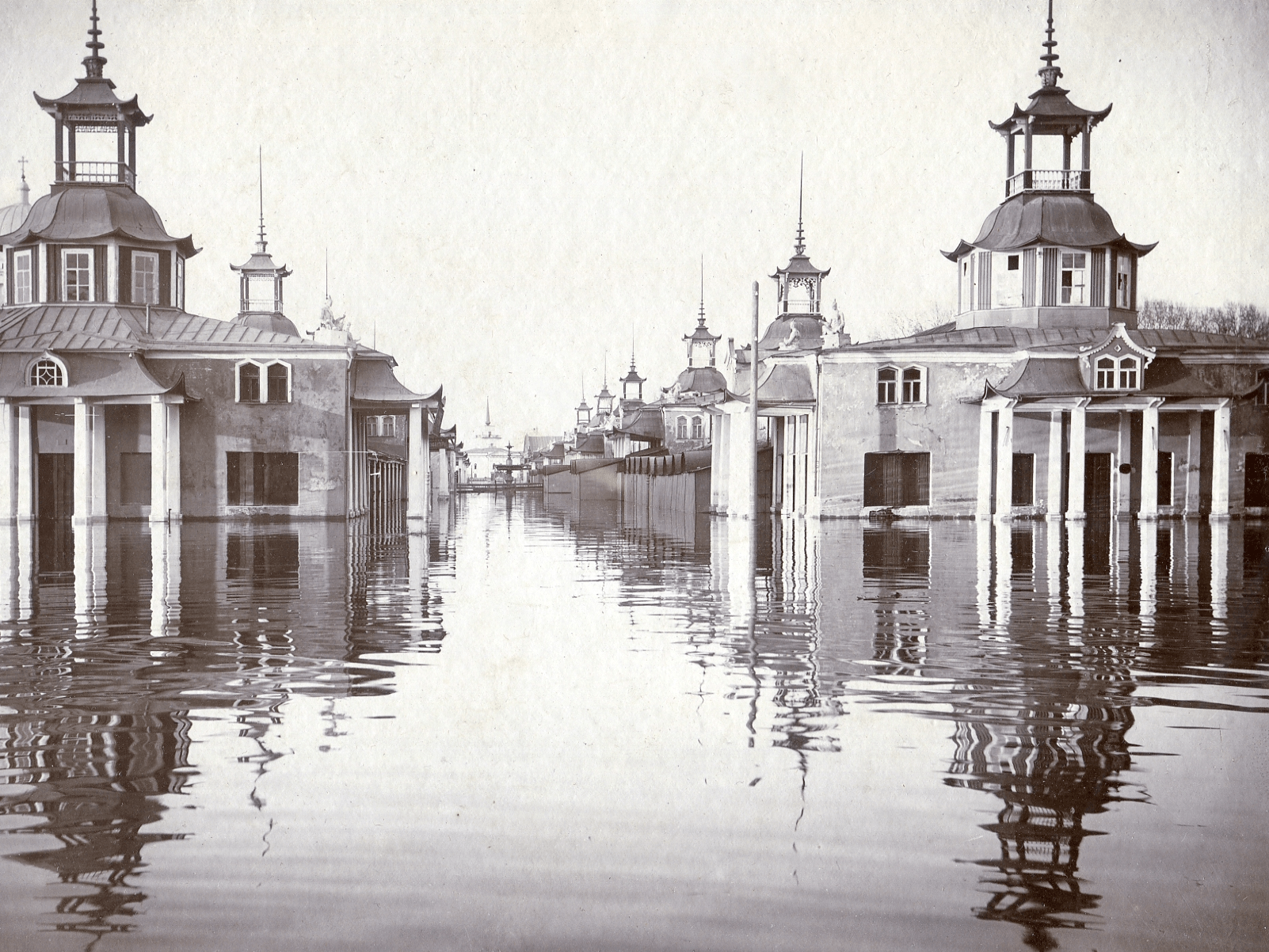

Китайские ряды в половодье. Фотография: Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, Нижний Новгород

До 1860-х годов чай был основным товаром на Нижегородской ярмарке. Его везли из Китая через Кяхту Иркутской губернии. Даже ярмарочная пристань, на которой хранили чай, получила название Сибирской.

Считали чай цибиками — так называли обтянутые кожей ящики, в каждый из которых помещалось до двух пудов чая, то есть примерно тридцать пять килограммов. Чай поступал несортированным, и специальные оценщики Нижегородской ярмарки проводили дегустации, определяли качество и цену напитка. Торги начинались в первых числах августа.

Продажи чая в первой половине XIX века сильно влияли на общий оборот ярмарки. Ситуация изменилась в 1860-х годах. Тогда открылся Суэцкий канал — кратчайший водный путь между Индийским океаном и Средиземным морем. Теперь доставлять азиатские товары было куда проще и дешевле через порты. К тому же в 1862 году в Россию разрешили ввозить кантонский чай из Европы. Так называли недорогой напиток, который выращивали в китайском Кантоне (сейчас Гуанчжоу). Он был хуже по качеству и быстрее портился, чем тот, что ввозили через Кяхту.

Во второй половине XIX века Нижегородская ярмарка окончательно перестала быть центром чайной торговли в России. Однако этот напиток все еще был популярен у гостей ярмарки. Автор заметок о ярмарке Александр Милюков писал: «В этой тишине, при порциях чаю решаются большие сделки и обмениваются огромные суммы денег». В память о чайной торговле прошлого на современной территории ярмарки есть беседка в виде чайной бабы — тряпичной куклы в пышных юбках, которую надевали на заварник для сохранения температуры напитка.

Рекламные новшества: от знаменитостей до черного пиара

Открытка «Привет с Нижегородской Ярмарки!». Фотография: Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, Нижний Новгород

Купцы постоянно изобретали новые способы продвигать свой товар. Например, на одной из лавок было написано, что шубу от этого продавца носит знаменитый уроженец города Максим Горький. Ярмарка в конце XIX века была крупнейшим меховым рынком России, где продавали все виды пушнины: от волчьих шкур до соболей. Для контроля качества меха работала специальная экспертная комиссия — в нее входили торговцы из Москвы и Лейпцига.

Торговцы активно использовали витрины, афиши, уличные представления и даже нанимали зазывал, чтобы выделиться среди множества конкурентов.

Привлекая внимание посетителей ярмарки, нижегородец разыгрывал своего рода представление, состоящее из шуток, прибауток, закличек и т. д. Зазывая покупателя, торговцы учитывали пол, возраст и социальный статус. Человек в чиновническом, студенческом или офицерском мундире независимо от возраста именовался «господин», купец или приказчик — «хозяин», женщина среднего или пожилого возраста — «матушка», молодая девушка-дворянка — «барышня», крестьянка или горожанка — «сестрица» или «красавица», служанка — «доченька».

Историк Михаил Кудрявцев, статья «Нижегородская ярмарка как школа рекламы, черного пиара и самозащиты потребителей: анализ исторического опыта (XIX — начало ХХ в.)

Здесь придумали оптовые скидки и подарки для покупателей. В то же время на ярмарке впервые появились элементы того, что сегодня называют черным пиаром: конкуренты распространяли слухи, устраивали провокации. А еще тут можно было купить подделку: чаще всего недобросовестные торговцы выдавали китайский чай за индийский, более дорогой. А иногда они использовали название чужого, но более успешного бренда. Только добавляли у себя на вывесках слова «филиал» или «под маркой», чтобы избежать преследований законных владельцев.

Ярмарка — центр культурной жизни Нижнего Новгорода XIX века

Театр на Нижегородской ярмарке. Фотография: Нижегородская ярмарка

Ярмарка была не только торговым, но и культурным центром Российской империи. Здесь работали театры, цирки, проходили концерты, народные гуляния. Съезжались артисты со всего мира — в 1903 году выступал даже иллюзионист Гарри Гудини. Уильям Грэшем в книге «Правда и вымысел о Гарри Гудини» поведал: «Целыми днями Гарри бродил по лабиринтам торговых рядов. По вечерам чужеземцы восхищались человеком, который мог освободиться от наручников и цепей и таинственно выходил (возможно, не без помощи колдовства) из заколоченного ящика, утыканного гвоздями».

Цирковые шатры на ярмарке соседствовали с театральными сценами. Ставили и комедии, и трагедии. Особенно популярны были оперные спектакли. Главной площадкой был Большой ярмарочный театр. Он располагался рядом с Главным ярмарочным домом и вмещал до двух тысяч зрителей. А еще действовал собственный ипподром, где проходили скачки, работали карусели. Поэтому многие горожане приезжали сюда вовсе не за товаром, а за развлечениями.

Фотографическая линия и первые фотоателье

Ярмарка. Фотография: Максим Дмитриев / Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, Нижний Новгород

На Нижегородской ярмарке действовала своя фотографическая линия — в летнее время на ней работали ателье и портретные павильоны. Свои мастерские держали известные специалисты своего времени. Например, фотограф наследника престола Александра Александровича — будущего Александра III — Михаил Настюков открыл здесь ателье раньше, чем в Москве. У него обучались другие известные фотографы Российской империи — Андрей Карелин и Максим Дмитриев. Они не только делали на заказ портреты посетителей, но и снимали сам торг: аттракционы, магазины, представления. Их работы дают представление о том, как выглядела ярмарка в XIX веке.

Первые киносеансы в России

Синематограф на Самокатной площади. Фотография: Максим Дмитривев / Нижегородская ярмарка

Братья Луи и Огюст Люмьеры провели первый публичный киносеанс в 1895 году. А уже через год их фильмы «Прибытие поезда», «Выход с завода», «Кормление младенца» и «Политый поливальщик» показывали на Нижегородской ярмарке. Это были первые в Российской империи киносеансы. Их организовал французский антрепренер Шарль Омон, который открыл тут «Театр концерт-паризьен» — шатер для показов. Одним из первых его посетил Максим Горький, а потом опубликовал рецензию в газете «Нижегородский листок»:

И вдруг что-то щелкает, все исчезает, и на экране является поезд железной дороги. Он мчится стрелой прямо на вас — берегитесь! Кажется, что вот-вот он ринется во тьму, в которой вы сидите, и превратит вас в рваный мешок кожи, полный измятого мяса и раздробленных костей, и разрушит, превратит в обломки и в пыль этот зал и это здание.

Вскоре сеансы начали проводить и в других павильонах, в цирке Никитиных и на Самокатной площади. В начале XX века кино стало одним из главных развлечений ярмарки.

Автор: Анастасия Войко