7 свадеб из русской классики

Лев Толстой писал в своем дневнике: «…описывать жизнь людей так, чтобы обрывать описание на женитьбе, это все равно что, описывая путешествие человека, оборвать описание на том месте, где путешественник попал к разбойникам». Мы собрали самые яркие описания свадеб из русской классики. Читайте, как женились герои Толстого и Чехова, Горького и Зощенко.

Древнерусская свадьба

Алексей Корзухин. Девичник. 1889. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Некоторые свадебные обычаи упомянуты еще в Повести временных лет, созданной в начале XII века. В ней монах-летописец перечислял брачные традиции славянских племен дохристианского периода:

Поляне имеют и брачный обычай: не идет зять за невестой, но приводит ее накануне, а на следующий день приносят за нее — что дают. А древляне жили звериным обычаем… и браков у них не бывало, но умыкали девиц у воды. А радимичи, вятичи и северяне имели общий обычай: жили в лесу, как и все звери, ели все нечистое и срамословили при отцах и при снохах, и браков у них не бывало, но устраивались игрища между селами, и сходились на эти игрища, на пляски и на всякие бесовские песни, и здесь умыкали себе жен по сговору с ними; имели же по две и по три жены.

Подробные литературные описания русской свадьбы появились лишь в XV–XVI веках, когда распространились сборники правил на все случаи жизни. В середине XVI столетия один из них — «Домострой» — составил для царя Ивана Грозного его духовный наставник протопоп Сильвестр.

О заключении брака рассказывал особый раздел — «Свадебный чин». В нем были расписаны все этапы — от предварительного сговора родственников до «фруктового стола» на второй день после венчания. Уточнялось, как оформить место свадебного пира, как рассаживать гостей по чину и чем угощать. «Домострой» уделял большое внимание имущественным вопросам. Например, приданое передавали на второй день свадьбы, подписывая «рядные» документы в отсутствие женщин:

И как время наступит, боярыни пойдут в свои комнаты, и тут-то после сладкого начнут разбираться в приданом и рядные подписывают. А возникнет в чем спор, откладывают от другого дня. Потом же садятся за стол порознь: бояре особо, а боярыни в других комнатах. И после застолья тесть благословляет зятя образами и дарами: кубками и бархатом, и камками, и соболями, и лошадями в нарядах, и доспехами, — поздравляет… Потом теща благословляет зятя образами, платьем, сосудами да дочь свою благословляет и одаривает нарядами и платьем. И потом поедут к себе тем же порядком и в нарядах, в остальные дни съезжаются и пируют, как пожелают.

Дворянская свадьба

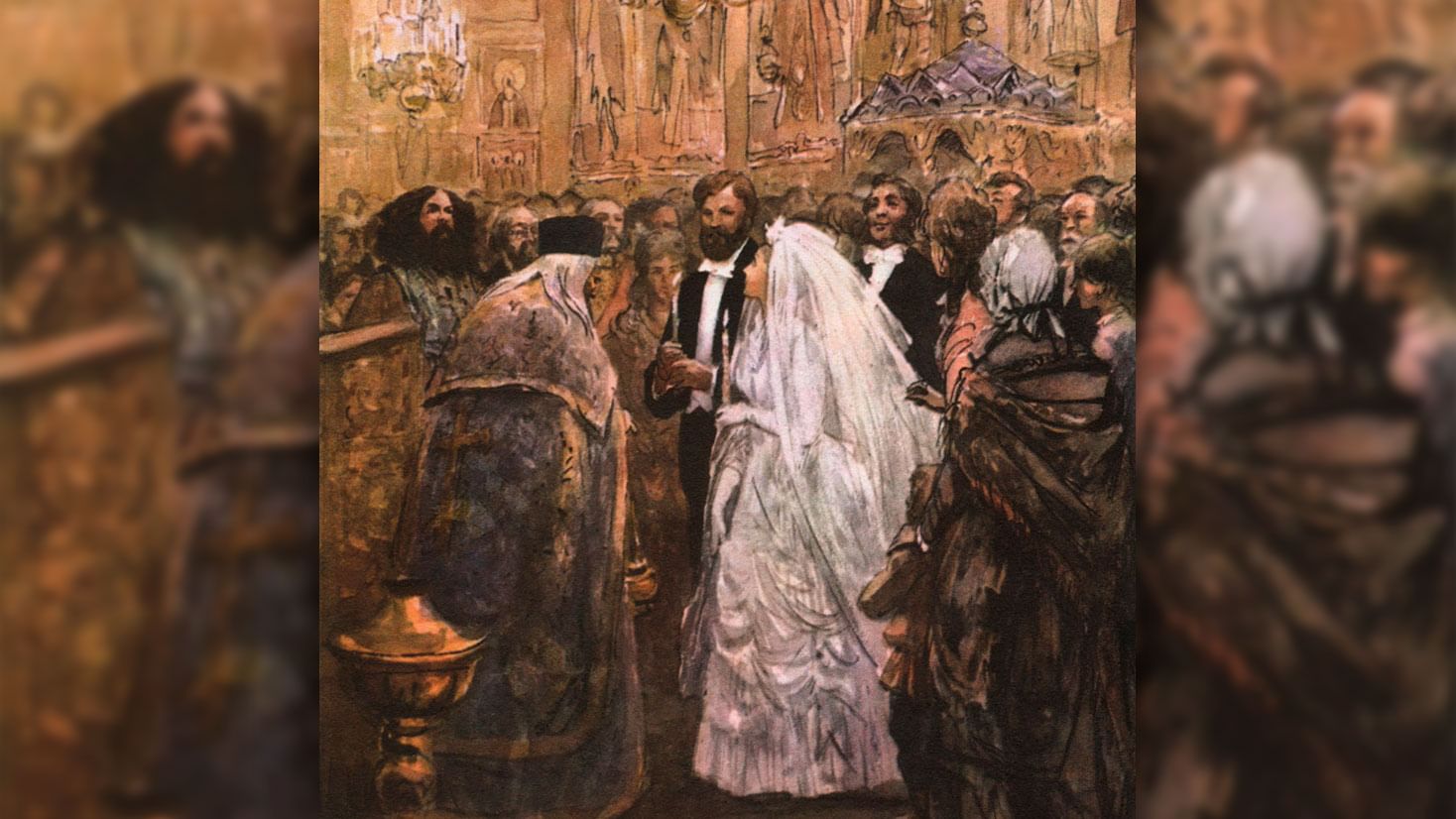

Орест Верейский. Иллюстрация к роману Льва Толстого «Анна Каренина» (фрагмент). Изображение: illustrators.ru

Герой романа Льва Толстого «Анна Каренина» помещик Константин Лёвин не сразу добился взаимности княжны Кити Щербацкой. И все же их брак стал браком по любви. Описание свадьбы в романе — еще и ценное свидетельство эпохи. Например, молодоженам предложили после свадьбы поехать в Европу, как это было принято среди аристократов, но невеста решила отправиться к мужу в деревню. Поступок казался странным для урожденной княжны, но современникам он давал лучше понять характер героини. Большое внимание уделил Толстой и хозяйственным деталям.

…Когда Левин потребовал одеваться, Кузьма, старый слуга Левина, принес фрак, жилет и все, что нужно было.

— А рубашка! — вскрикнул Левин.

— Рубашка на вас, — с спокойной улыбкой ответил Кузьма.

Рубашки чистой Кузьма не догадался оставить, и, получив приказанье все уложить и свезти к Щербацким, от которых в нынешний же вечер уезжали молодые, он так и сделал, уложив все, кроме фрачной пары. Рубашка, надетая с утра, была измята и невозможна с открытой модой жилетов. Посылать к Щербацким было далеко. Послали купить рубашку. Лакей вернулся: все заперто — воскресенье. Послали к Степану Аркадьичу. <…> Жениха ждали в церкви, а он, как запертый в клетке зверь, ходил по комнате, выглядывая в коридор и с ужасом и отчаянием вспоминая, что он наговорил Кити и что она может теперь думать.

<…>

— Приехали! — Вот он! — Который? — Помоложе-то, что ль? — а она-то, матушка, ни жива ни мертва! — заговорили в толпе, когда Левин, встретив невесту у подъезда, с нею вместе вошел в церковь.

— А рубашка! — вскрикнул Левин.

— Рубашка на вас, — с спокойной улыбкой ответил Кузьма.

Рубашки чистой Кузьма не догадался оставить, и, получив приказанье все уложить и свезти к Щербацким, от которых в нынешний же вечер уезжали молодые, он так и сделал, уложив все, кроме фрачной пары. Рубашка, надетая с утра, была измята и невозможна с открытой модой жилетов. Посылать к Щербацким было далеко. Послали купить рубашку. Лакей вернулся: все заперто — воскресенье. Послали к Степану Аркадьичу. <…> Жениха ждали в церкви, а он, как запертый в клетке зверь, ходил по комнате, выглядывая в коридор и с ужасом и отчаянием вспоминая, что он наговорил Кити и что она может теперь думать.

<…>

— Приехали! — Вот он! — Который? — Помоложе-то, что ль? — а она-то, матушка, ни жива ни мертва! — заговорили в толпе, когда Левин, встретив невесту у подъезда, с нею вместе вошел в церковь.

Мещанская свадьба

Кадр из художественного фильма Виктора Иванова «За двумя зайцами» (1961)

В 1875 году украинский писатель Иван Нечуй-Левицкий написал комедию «На Кожумяках». Автор высмеивал нравы киевских горожан, которые стремились к красивой, «хранцюзской» жизни. В 1883 году пьесу обработал Михаил Старицкий. По договоренности с Нечуй-Левицким комедия получила название «Панська губа, та зубів нема», а в подзаголовке значилось «За двумя зайцами». Премьера прошла в том же 1883 году в киевском Театре Бергонье.

Читайте также:

С украинского языка на русский пьесу перевел Александр Островский, автор «Грозы» и «Бесприданницы». Пьеса не сходит с российских подмостков вот уже более 130 лет. А в 1961 году режиссер Виктор Иванов снял фильм, в котором главного героя — парикмахера и прохвоста Свирида Голохвостого — сыграл Олег Борисов.

И хотя свадьба главного героя с богатой, но некрасивой Проней в конце концов расстроилась, комедия дала нам представление о том, как готовились к бракосочетанию во второй половине XIX века зажиточные мещане.

Проня (входит в белом подвенечном платье, в белых цветах, увешана побрякушками). Не опомнюся от радости, что дождалась-таки, славу богу, своего дня! А какой же красавчик жених! Сидела, сидела, так зато ж высидела! Образованный, модный, душка, чисто огурчик! Как я влюблена, аж горит у меня все в середке, а сердце только — тех, тех! Не знаю уж, доживу ли до вечера… Как я обниму его, как… Ой-ой, только подумаю… Скорей бы уже! (Закрывает глаза рукой.) То-то все будут завидовать! А так под руку с ним да на них только: фе-фе-фе! А шлейфом — шелесь-шелесь-шелесь! На Крещатике барыней заживу, да все по-модному, по-хранцюзскому… (Прошлась по комнате и остановилась перед зеркалом.) Не окоротил ли он мне шлейфа? Ей-богу, окоротил, украл! И говорила я маме, чтоб отдали на Крещатике, так разве ж с этой простотой столкуешься? Ой, несчастье, и это ж не по-модному! Кто же так высоко талию делает? Ни плеч, ни груди! А по моде все должно быть наружу! <…> Пойти еще по двору пройтись, пускай смотрят да губы кусают!

Свадьба мелкого служащего

Кадр из художественного фильма Исидора Анненского «Свадьба» (1944)

В 1884 году в юмористическом журнале «Осколки» вышел рассказ Антона Чехова «Свадьба с генералом». Обычай приглашать на свадьбу значительное лицо «в чинах» действительно существовал в купеческой среде. Чехов высмеял попытку мелкого служащего — оценщика ссудной кассы — следовать купеческой моде.

В 11 часов Нюнин заехал за дядюшкой. Ревунов-Караулов надел свой мундир и штаны с золотыми лампасами, нацепил ордена — и они поехали. Свадебный ужин уже начался, когда взятый из трактира напрокат лакей снимал с адмирала пальто с капюшоном, и мать жениха, г-жа Любимская, встречая его в передней, щурила на него глаза.

— Генерал? — вздыхала она, вопросительно глядя на Андрюшу, снимавшего пальто, и кланяясь. — Очень приятно, ваше превосходительство… Но какие неосанистые… завалященькие… Гм… Никакой строгости в виде и даже еполетов нету… Гм… Ну, всё равно, не ворочаться же, какого бог дал… Так и быть, пожалуйте, ваше превосходительство! Слава богу, хоть орденов много…

— Генерал? — вздыхала она, вопросительно глядя на Андрюшу, снимавшего пальто, и кланяясь. — Очень приятно, ваше превосходительство… Но какие неосанистые… завалященькие… Гм… Никакой строгости в виде и даже еполетов нету… Гм… Ну, всё равно, не ворочаться же, какого бог дал… Так и быть, пожалуйте, ваше превосходительство! Слава богу, хоть орденов много…

В 1889 году Чехов использовал этот сюжет в одноактной пьесе «Свадьба». Водевиль сразу взяли в репертуар многие любительские труппы. Об одном из таких представлений в 1900 году писала актриса Ольга Книппер: «На днях был Толстой на «Чеховском вечере» и смеялся, говорят, до упаду, и ему очень понравилось». В 1902 году «Свадьбу» наконец поставили на профессиональной сцене — в Александринском театре. В 1944 году по произведениям Чехова сняли фильм «Свадьба», главные роли в котором исполнили Фаина Раневская, Эраст Гарин, Зоя Федорова и Алексей Грибов. А выражение «свадебный генерал» стало нарицательным.

Капиталистическая свадьба

Сергей Герасимов. Фронтиспис к роману Максима Горького «Дело Артамоновых» (фрагмент). 1937. Издательство «Советский художник», Москва

Максим Горький написал роман «Дело Артамоновых» о семье провинциальных промышленников в 1925 году, но действие происходит в дореволюционное время. Свадьба Петра Артамонова и Натальи — яркий пример «разрыва поколений», когда патриархальные традиции молодежь стала воспринимать как дремучие предрассудки.

Когда Пётр вошёл вслед за ней в комнату Натальи, где была приготовлена пышная постель, старуха тяжело села посреди комнаты на стул.

— Слушай, да — не забудь! — торжественно говорила она. — Вот тебе две полтины, положи их в сапоги, под пятку; придет Наталья, встанет на колени, захочет с тебя сапоги снять, — ты ей не давай…

— Зачем это? — угрюмо спросил Пётр.

— Не твое дело. Три раза — не дашь, а в четвертый — разреши, и тут она тебя трижды поцелует, а полтинники ты дай ей, скажи: дарю тебе, раба моя, судьба моя! Помни! Ну, разденешься и ляг спиной к ней, а она тебя просить будет: пусти ночевать! Так ты — молчи, только в третий раз протяни ей руку — понял? Ну, потом…

Пётр изумленно взглянул в темное, широкое лицо наставницы, раздувая ноздри, облизывая губы, она отирала платком жирный подбородок, шею и властно, четко выговаривала грубые, бесстыдные слова, повторив на прощанье:

— Крику — не верь, слезам — не верь. — Она, пошатываясь, вылезла из комнаты, оставив за собою пьяный запах, а Петром овладел припадок гнева — сорвав с ног сапоги, он метнул их под кровать…

— Слушай, да — не забудь! — торжественно говорила она. — Вот тебе две полтины, положи их в сапоги, под пятку; придет Наталья, встанет на колени, захочет с тебя сапоги снять, — ты ей не давай…

— Зачем это? — угрюмо спросил Пётр.

— Не твое дело. Три раза — не дашь, а в четвертый — разреши, и тут она тебя трижды поцелует, а полтинники ты дай ей, скажи: дарю тебе, раба моя, судьба моя! Помни! Ну, разденешься и ляг спиной к ней, а она тебя просить будет: пусти ночевать! Так ты — молчи, только в третий раз протяни ей руку — понял? Ну, потом…

Пётр изумленно взглянул в темное, широкое лицо наставницы, раздувая ноздри, облизывая губы, она отирала платком жирный подбородок, шею и властно, четко выговаривала грубые, бесстыдные слова, повторив на прощанье:

— Крику — не верь, слезам — не верь. — Она, пошатываясь, вылезла из комнаты, оставив за собою пьяный запах, а Петром овладел припадок гнева — сорвав с ног сапоги, он метнул их под кровать…

Пролетарская свадьба

Кадр из художественного фильма Леонида Гайдая «Не может быть!» (новелла «Свадебное происшествие») (1975)

В 1933 году ленинградский Мюзик-холл представил одноактный водевиль Михаила Зощенко «Свадьба». Двумя годами позже писатель выпустил сборник рассказов «Голубая книга», куда вошла новелла «Свадебное происшествие». И рассказ, и пьеса высмеивали легкомысленное отношение советской молодежи к гражданскому (нецерковному) браку: хочу — «запишусь», хочу — разведусь. Главный герой не мог узнать на собственной свадьбе невесту — малознакомую девушку — и по ошибке поцеловал другую.

Володька кричит:

— А пес вас разберет! Насажали разных баб, а мне разбирайся.

Тут невеста в белом балахоне является. И цветы в ручках держит.

— Ах, так, — говорит, — ну, так это вам выйдет боком.

И опять, конечно, вопли, крики и истерика. Начали, конечно, родственники выгонять Володьку из квартиры.

Володька говорит:

— Дайте хоть пожрать. С утра, говорит, не жравши по такой канители.

Но родственники поднажали и ссыпали Володьку на лестницу.

На другой день Володя Завитушкин после работы зашел в гражданский подотдел и развелся.

— А пес вас разберет! Насажали разных баб, а мне разбирайся.

Тут невеста в белом балахоне является. И цветы в ручках держит.

— Ах, так, — говорит, — ну, так это вам выйдет боком.

И опять, конечно, вопли, крики и истерика. Начали, конечно, родственники выгонять Володьку из квартиры.

Володька говорит:

— Дайте хоть пожрать. С утра, говорит, не жравши по такой канители.

Но родственники поднажали и ссыпали Володьку на лестницу.

На другой день Володя Завитушкин после работы зашел в гражданский подотдел и развелся.

В 1975 году режиссер Леонид Гайдай снял по рассказам Михаила Зощенко сборник киноновелл «Не может быть!». Главных героев из «Свадебного происшествия» блестяще сыграли Леонид Куравлев и Валентина Теличкина.

Казачья свадьба

Кадр из художественного фильма Сергея Герасимова «Тихий Дон» (1957)

Михаил Шолохов закончил роман «Тихий Дон» в 1940 году, а в 1965-м получил за него Нобелевскую премию. Алексей Толстой оценивал роман как «эпическое, насыщенное запахами земли, живописное полотно из жизни донского казачества». Картины сватовства Григория Мелехова к Наталье, подготовки к свадьбе, венчания и гуляний Шолохов действительно взял из народного быта. Например, сваты украли в доме невесты веник, чтобы «не получить отказа». Невеста связала перед свадьбой «традиционный шарф из козьего дымчатого пуха и пуховые перчатки». Семья жениха, в свою очередь, приготовила «кладку» из одежды — выкуп за невесту. В день венчания жених пребывал в растерянности, его поддерживал брат Петро — на этой свадьбе он дружка, или распорядитель.

— Потеснитесь, гостечки! — упрашивал Петро, толкая разопревшие от пляса бабьи животы.

Григорий, оживившись, мигнул Наталье.

— Петро зараз казачка урежет, гляди.

— С кем это он?

— Не видишь? С матерью твоей.

Лукинична уперла руки в боки, в левой — утирка.

— Ходи, ну, а то я!..

Петро, мелко перебирая ногами, прошел до нее, сделал чудеснейшее коленце, вернулся к месту. Лукинична подобрала подол, будто собираясь через лужу шагать, — выбила дробь носком, пошла, под гул одобрения, выбрасывая ноги по-мужски.

Гармонист пустил на нижних ладах мельчайшей дробью, смыла эта дробь Петра с места, и, ухнув, ударился он вприсядку, щелкая ладонями о голенища сапог, закусив углом рта кончик уса.

Григорий, оживившись, мигнул Наталье.

— Петро зараз казачка урежет, гляди.

— С кем это он?

— Не видишь? С матерью твоей.

Лукинична уперла руки в боки, в левой — утирка.

— Ходи, ну, а то я!..

Петро, мелко перебирая ногами, прошел до нее, сделал чудеснейшее коленце, вернулся к месту. Лукинична подобрала подол, будто собираясь через лужу шагать, — выбила дробь носком, пошла, под гул одобрения, выбрасывая ноги по-мужски.

Гармонист пустил на нижних ладах мельчайшей дробью, смыла эта дробь Петра с места, и, ухнув, ударился он вприсядку, щелкая ладонями о голенища сапог, закусив углом рта кончик уса.

Свадебные песни и танцы казаков вошли в легендарную экранизацию «Тихого Дона», которую снял в 1958 году Сергей Герасимов.

Автор: Екатерина Гудкова