«Золотой выпуск»: первые студенты Московского университета

В 1755 году, в День святой Татьяны, Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета. Именно поэтому 25 января считается праздником российского студенчества. Изначально в первом университете страны существовали только философский, юридический и медицинский факультеты, однако среди первых выпускников университета были специалисты в разных областях. Об известных выпускниках первых лет существования Московского университета — в материале портала «Культура.РФ».

Доктор Семен Зыбелин — первый профессор и создатель медицинских терминов

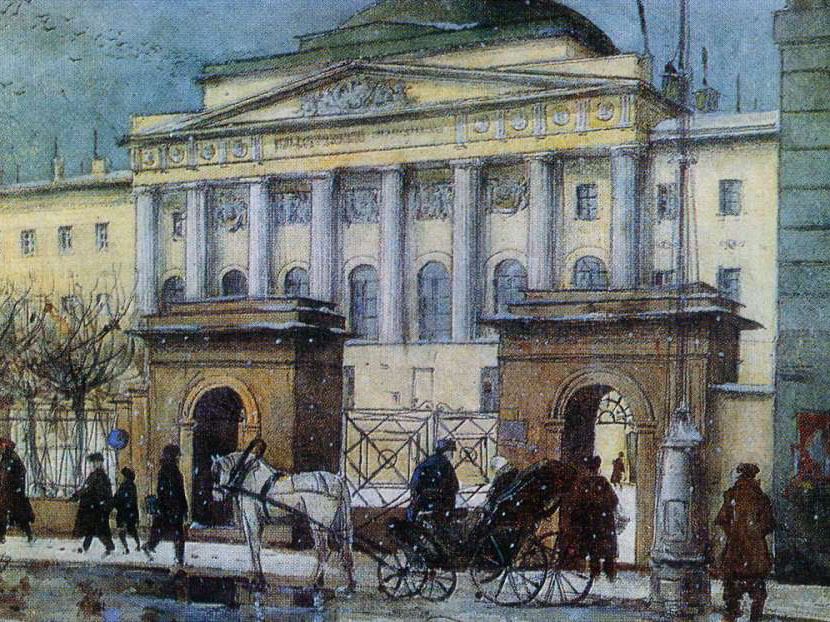

Московский университет на Моховой улице со стороны реки Неглинной (фрагмент). Литография с картины Иллариона Мошкова. 1790-е

Семена Зыбелина зачислили в Московский университет первым. Он перевелся на философский факультет из Славяно-греко-латинской академии и занимался в университете до 1758 года. Параллельно с учебой он преподавал латинский язык в гимназии при Московском университете. После окончания курса талантливого студента отправили на стажировку за рубеж. Зыбелин изучал медицину в Кёнигсбергском и Лейденском университетах, практиковал в немецких больницах, защитил докторскую диссертацию и уже опытным врачом возвратился в Москву.

С 1765 года он преподавал курс «теоретической медицины» в Московском университете. Зыбелин был красноречивым лектором. Он одним из первых преподавателей стал вести медицинские науки на русском языке, создал термины, которые в русской медицине используют и сегодня. В 1768 году первым из русских преподавателей получил статус профессора.

Когда наукам и просвещению ваше златое молодости время посвятили, старайтесь оное всеми силами с истинною пользою употребить, простирайтесь в оных, учитесь быть полезными в обществе, счастливыми в свете.

Семен Зыбелин, из речи по случаю получения профессорского звания, 23 августа 1768 года

Ученый не оставлял и практическую медицину: он боролся с эпидемией чумы в Москве в 1771 году и 15 лет работал бесплатно в больнице для студентов. После смерти Зыбелин завещал Университету свою огромную библиотеку (она сгорела в пожаре 1812 года).

Дмитрий Аничков — автор первого российского курса лекций по этике

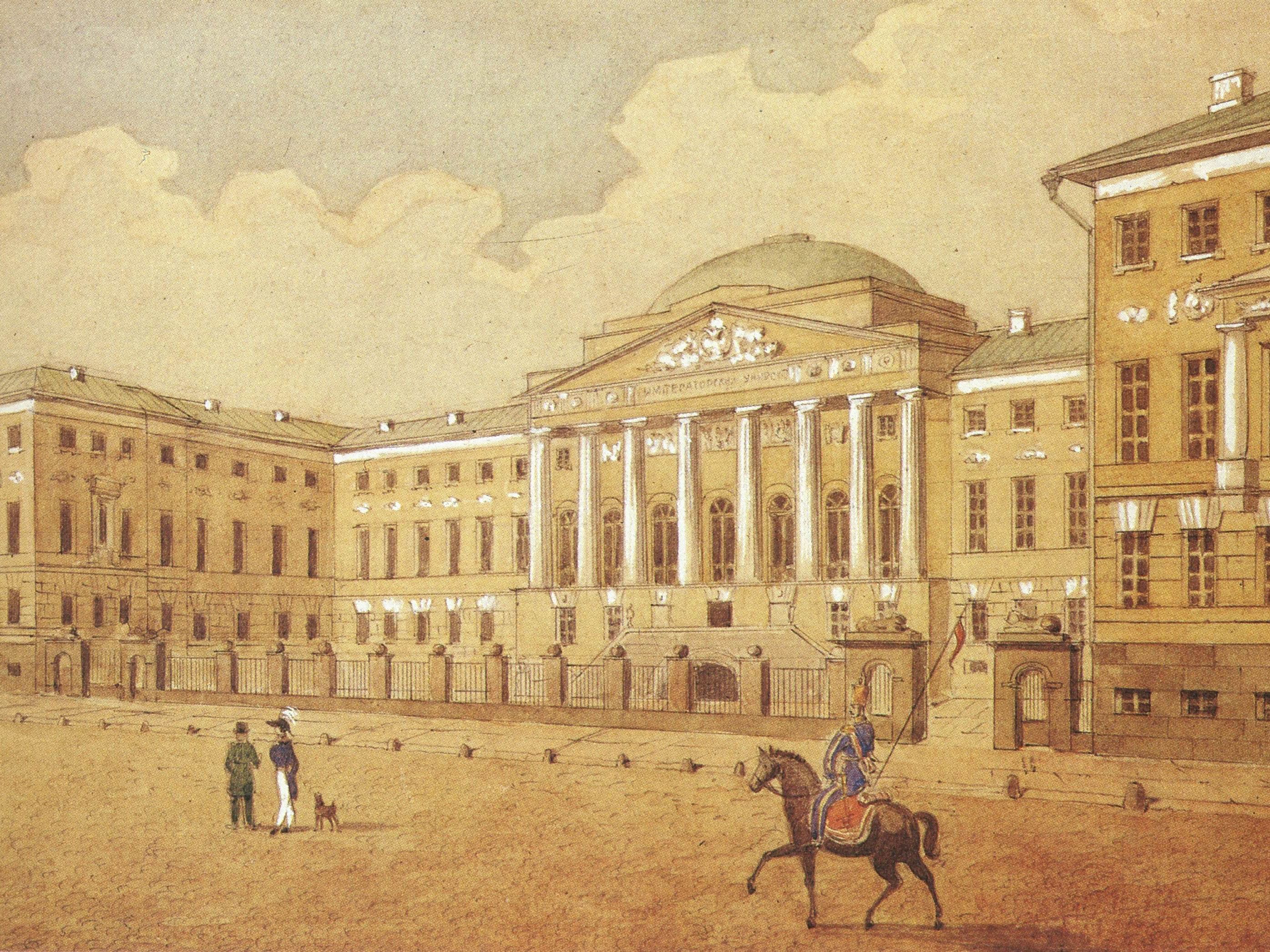

Неизвестный художник. Старое здание Московского университета. 1820-е

Как и многие другие первые студенты Московского университета, Дмитрий Аничков поступил сюда по переводу — из семинарии Троицкой лавры, в которой был одним из лучших учеников. В университете занимался философией и математикой у приглашенных немецких профессоров Иоганна Генриха Фроманна и Иоганна Иоахима Юлиуса Роста.

Аничков окончил университет в 1761 году. Сначала он преподавал здесь же математику, а позже читал лекции по логике, метафизике, нравственной философии. В 1769 году ученый дописал диссертацию «Рассуждение из натуральной богословии о начале и происшествии натурального богопочитания…». Однако профессора увидели в ней признаки вольнодумства и опасность «позора для университета». Первые экземпляры диссертации сожгли на Лобном месте в Москве. Аничков исправил сомнительные места, текст отпечатали вновь, но звание профессора он получил лишь через несколько лет.

Позже Дмитрий Аничков составил первый в России лекционный курс по этике, написал философские трактаты, учебники по алгебре, геометрии и даже по основам фортификации и артиллерии. Однако многие сочинения сгорели во время пожара в его доме в середине 1780-х.

Семен Десницкий — первый русский профессор права

Константин Юон. Московский университет. 1911. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

Семен Десницкий поступил в Московский университет, отучившись в гимназии при университете: в 1760 году он стал одним из 20 лучших учеников, которых приняли в студенты. И практически сразу его отправили в Университет Глазго. Там Десницкий учился у известного профессора политэкономии Адама Смита. В 1767 году вернулся в Российскую империю, выдержал экзамен на преподавание и стал первым русским профессором права.

Ученый разрабатывал российскую систему преподавания права, составлял словарь правовых терминов, переводил английских правоведов и писал оригинальные философско-юридические сочинения, в которых призывал молодежь усерднее учиться.

Такие и подобные сим знания и науки требуют от вас, российские юноши, ревностного старания при мирном состоянии… Живем теперь без бранного навета, златой и безмятежный препровождая век… в котором публичные дела с беспрепятственным успехом отправляются, науки, художества и всякое искусство без помешательства продолжаются…

Семен Десницкий, «Слово о прямом и ближайшем способе к изучению юриспруденции…», 1768

Василий Рубан — автор первого путеводителя по Москве

Алексей Клепиков. Портрет Василия Рубана (фрагмент). 1905–1909. Репродукция из книги «Русские портреты XVIII и XIX века. Издание великого князя Николая Михайловича Романова»

Василий Рубан вместе с Семеном Десницким вошел в двадцатку лучших гимназистов и поступил в университет. Он изучал латинский, греческий, французский, немецкий, турецкий языки, словесность и риторику. Рубан окончил университет в 1761 году и спустя год отправился в Запорожье, где служил переводчиком. Еще через год ученый переехал в Петербург. Здесь он подрабатывал в Коллегии иностранных дел переводчиком, издавал журналы «Ни то ни сё», «Трудолюбивый муравей», «Старина и новизна», писал небольшие стихи.

Колосс Родосский! свой смири прегордый вид,

И Нильских здания высоких пирамид.

Престаньте более считаться чудесами:

Вы смертных бренными содеяны руками!

Нерукотворная здесь Росская гора,

Вняв гласу Божию из уст Екатерины,

Прешла во град Петров чрез Невские пучины —

И пала под стопы Великого Петра!

И Нильских здания высоких пирамид.

Престаньте более считаться чудесами:

Вы смертных бренными содеяны руками!

Нерукотворная здесь Росская гора,

Вняв гласу Божию из уст Екатерины,

Прешла во град Петров чрез Невские пучины —

И пала под стопы Великого Петра!

Василий Рубан, «Надписи к камню, назначенному для подножия статуи императора Петра Великого»

В 1782 году Рубан создал «Описание императорского столичного города Москвы» — первый путеводитель по Москве, а в 1791 году составил подробный справочник, в котором указал расстояния между городами — в России и Европе.

Денис Фонвизин — писатель и переводчик

Денис Фонвизин. Изображение: godliteratury.ru

Денис Фонвизин был студентом философского факультета Московского университета. За прилежное обучение ему три раза вручали золотую медаль. В 1758 году Фонвизина и его брата как лучших студентов отправили в Петербург: на торжественном приеме во дворце императрицы Елизаветы I Фонвизин познакомился с основателями университета Иваном Шуваловым и Михаилом Ломоносовым. Об университетских буднях он писал:

Накануне экзамена делалося приготовление; вот в чем оно состояло: учитель наш пришел в кафтане, на коем было пять пуговиц, а на камзоле четыре; удивленный сею странностию, спросил я учителя о причине. «Пуговицы мои вам кажутся смешны, — говорил он, — но они суть стражи вашей и моей чести: ибо на кафтане значат пять склонений, а на камзоле четыре спряжения; итак, — продолжал он, ударяя по столу рукою, — извольте слушать все, что говорить стану. Когда стану спрашивать о каком-нибудь имени, какого склонения, тогда примечайте, за которую пуговицу я возьмусь; если за вторую, то смело отвечайте: второго склонения. С спряжениями поступайте, смотря на мои камзольные пуговицы, и никогда ошибки не сделаете». Вот какой был экзамен наш!

«Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях», 1791

Первые сочинения Фонвизина появились еще во время учебы, в университете он также переводил с латинского, французского и немецкого языков. В 1761 году, когда ему было 16 лет, получил первый заказ — перевод басен норвежско-датского драматурга Людвига Хольберга. Способности к языкам привели выпускника Московского университета в Коллегию иностранных дел — начал он переводчиком, а закончил секретарем государственного деятеля Никиты Панина. Наряду со службой Фонвизин продолжал заниматься литературой — написал сатирические комедии «Бригадир», «Выбор гувернера», басню «Лисица-казнодей», а в 1781 году — комедию «Недоросль». Позднее появились научные труды: по филологии — «Опыт Российского сословника», «Начертание для составления толкового словаря славяно-российского языка», на общественно-политическую тематику он написал «Торгующее дворянство» и «Рассуждение о непременных государственных законах».

Аркадий Морков — утонченный маркиз и дипломат

Жан-Батист Изабе. Портрет Аркадия Моркова (фрагмент). 1905–1909. Репродукция из книги «Русские портреты XVIII и XIX века. Издание великого князя Николая Михайловича Романова»

Упоминавшийся в тексте «Войны и мира» Льва Толстого граф Марков не кто иной, как выпускник Московского университета Аркадий Морков (фамилия имела два варианта записи). Выходец из крупного дворянского рода окончил университет в 1764 году и стал служить в Коллегии иностранных дел. Побывал в дипломатических миссиях в Испании, Польше, Голландии, Турции, был полномочным министром в Нидерландах, посланником в Швеции. Подписывал многие торговые и союзные договоры с иностранными державами. В начале XIX века, перед Отечественной войной, стал послом в Париже. Историк Сергей Соловьев позже написал про него: «…этот утонченнейший маркиз превращался во льва, когда надо было охранять интересы и честь России».

…И словоохотливый Долгоруков, обращаясь то к Борису, то к князю Андрею, рассказал, как Бонапарт, желая испытать нашего посланника, нарочно уронил перед ним платок и остановился, глядя на него, ожидая, вероятно, услуги от Маркова, и как Марков тотчас же уронил рядом свой платок и поднял свой, не поднимая платка Бонапарта.

Лев Толстой, «Война и мир»

Евгений Сырейщиков — самый юный студент и автор «Краткой российской грамматики»

Неизвестный художник. Старое здание Московского университета. С акварели Алексея Афанасьева. 1829

О жизни и деятельности Евгения Сырейщикова известно не так много. Он был самым младшим студентом Московского университета XVIII века — Сырейщикова перевели из гимназии в 11 лет, в 1768 году, хотя обычно студентами становились между 15 и 19 годами. Несмотря на юный возраст, он окончил университет с отличием и позже стал преподавателем словесности, логики и нравственности. Написал «Краткую российскую грамматику», переводил с латинского, немецкого, французского.

От всех душевных, толико ужасных болезней, совершенно предохраняют человека нравственные науки, или нравоучение… Но кто ж сии толь опасные и лютые болезни, душу человеческую убивающие? Они суть пристрастия наши, или стремление воли нашей, вместо истинного и прочного добра, к добру ложному и скоро проходящему или к злу, под видом добра нам предоставляющемуся…

Евгений Сырейщиков, из речи «О пользе нравоучения при воспитании юношества…», 1783

Николай Бантыш-Каменский — известный археограф и издатель

Николай Аргунов. Портрет Николая Бантыш-Каменского (фрагмент). 1813. Астраханская картинная галерея имени П.М. Догадина, Астрахань

Николай Бантыш-Каменский в 1758–1762 годах посещал в Московском университете лекции по физике, математике, французскому языку и истории. За прилежание получил звание студента университета. Бантыш-Каменский изучал древнееврейский и греческий, немецкий и итальянский языки. Ему предлагали стать дипломатом, но ученый посвятил себя археографии — разбирал старинные архивы и древние рукописи. Бантыш Каменский составил документальную историю дипломатических отношений Российской империи с другими странами, издавал словари и грамматики на разных языках, философские и богословские книги. В 1800 году ученого назначили управлять Главным Московским архивом, и во время войны 1812 года он вывозил из Москвы ценные бумаги.

Автор: Татьяна Григорьева