Рильке и Россия

Поэт-модернист XX века Райнер Мария Рильке дважды приезжал в Россию, переводил на немецкий «Слово о полку Игореве» и поэзию XIX века, учил русский язык и даже написал сам несколько стихотворений на русском. О рукописях, документах, письмах и портретах, рассказывающих о любви поэта к культуре нашей страны, — в материале портала «Культура.РФ».

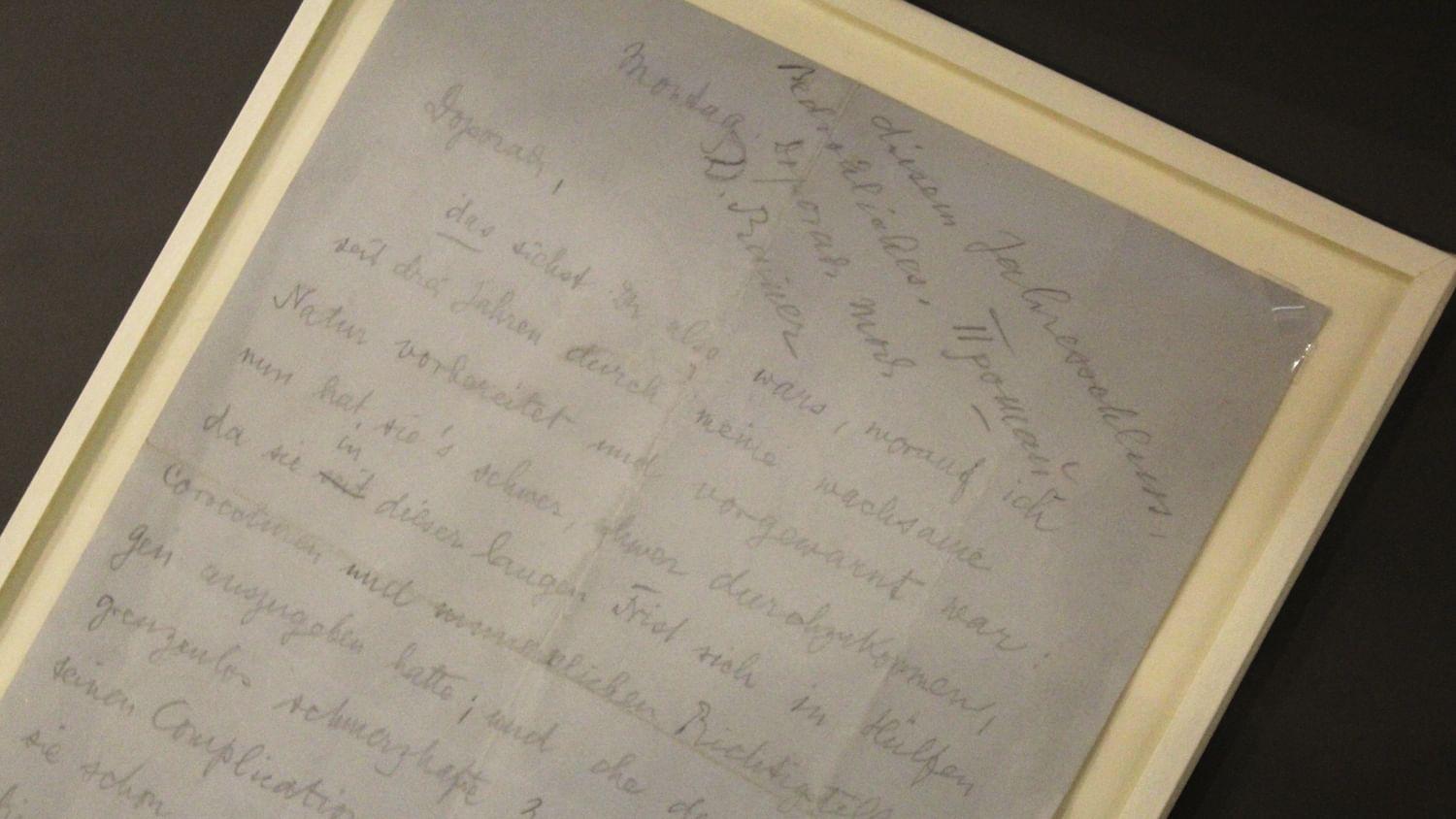

Последнее письмо Райнера Марии Рильке к Лу Андреас-Саломе

Последнее письмо Райнера Марии Рильке к Лу Андреас-Саломе. 13 декабря 1926 года. Немецкий литературный архив, Марбах-на-Неккаре, Германия

Лу Андреас-Саломе — писательница, философ, «дама опасного ума», как говорил о ней Зигмунд Фрейд. Райнер Мария Рильке прочел ее религиозно-философское эссе «Иисус-еврей» и стал искать знакомства с автором. Еще до первой встречи поэт анонимно посылал ей свои стихотворения. Они познакомились 12 мая 1897 года у романиста Якоба Вассермана, и на другой же день Рильке написал Андреас-Саломе проникновенное взволнованное письмо — так начались их многолетние отношения.

Весной 1897 года Андреас-Саломе ездила в Россию и сотрудничала с журналом «Северный вестник». Рильке, как и его возлюбленная, страстно увлекся русской литературой. Они вместе отправились в Россию — в первый раз с мужем Лу Андреас Саломе, а во второй — вдвоем. Во время путешествий Райнер Мария Рильке посетил множество городов: Москву и Петербург, Казань и Нижний Новгород, Киев и Великий Новгород. Еще в Германии он запасся рекомендательными письмами и знакомился в России с художниками и писателями. Он побывал в Ясной Поляне у Льва Толстого и в деревне Низовка Тверской губернии у крестьянского поэта Спиридона Дрожжина.

Когда Рильке и Андреас-Саломе вернулись в Германию, их отношения ухудшились. В начале 1901 года они расстались, и общение прервалось на два с половиной года.

Уже в апреле 1901 года Рильке женился на своей близкой подруге — скульпторе Кларе Вестхоф, а в декабре родилась их дочь Рут. Постепенно между Рильке и Андреас-Саломе возобновилась теплая дружеская переписка — и доверительные отношения сохранились между ними до конца жизни поэта. Свой сборник стихотворений «Часослов» Рильке посвятил Андреас-Саломе фразой: «Вложено в руки Лу».

13 декабря 1926 года Рильке, больной лейкемией, написал Лу последнее, прощальное письмо — о боли: «И теперь, Лу, я не знаю, как много Ада, ты знаешь, какую боль, физическую, поистине огромную, я впустил в пласты моего существования <…> Эта боль покрывает меня. Подменяет меня. Днем и ночью. <…> Что-то носится в воздухе на исходе этого года, предвещающее беду, угрожающее». Попрощался с подругой он по-русски: «Прощай, дорогая моя».

Портрет Райнера Марии Рильке работы Леонида Пастернака

Леонид Пастернак. Портрет Райнера Марии Рильке. 1928. Частное собрание

Райнер Мария Рильке и Леонид Пастернак впервые встретились в апреле 1899 года — это были первые дни поэта в России. Художник так описал своего гостя: «…в моей мастерской стоял молодой человек, очень еще молодой, белокурый, хрупкий, в темно-зеленом тирольском плаще. В руках у него были рекомендательные письма от друзей моих из Германии, с просьбой оказать подателю помощь словом и делом в его знакомстве со страной и ее жителями. Просили меня также… познакомить его с Толстым. Имя неизвестного поэта Райнер Мария Рильке… мне ничего не сказало. Но весь внешний облик этого молодого немца с его небольшой мягкой бородкой и крупными голубыми, по-детски чистыми, вопрошающими глазами и то, как он стоял, осматривая комнату, скорее напоминало русского интеллигента. Его благородная осанка, его жизнерадостное подвижное существо, необузданный восторг по поводу всего виденного им уже в России, этой, как он выражался, «святой для него стране» — все это сразу очаровало меня, и уже после первой короткой беседы мы чувствовали себя старыми добрыми друзьями (какими впоследствии мы и стали)».

Позже Рильке и Пастернак часто писали друг другу, а вот виделись вживую только трижды. В последний раз они случайно встретились в 1914 году в железнодорожном вагоне в Швейцарии.

Полотно с изображением Рильке Леонид Пастернак написал уже после смерти поэта. Художник стремился создать «подлинный портрет» своего друга. На картине Рильке сидит, откинувшись назад, и держит на коленях скрещенные руки. Он «так же терпеливо, так же серьезно, так же вне времени» ожидает чего-то. Так, по словам самого поэта, ожидает чего-то русский человек, в котором спит «нечто от художника».

В 1932 году Пастернак представил картину в Берлине. Художник Павел Эттингер, близкий знакомый Райнера Марии Рильке, писал, что полотно удовлетворило самых строгих судей, а вдову поэта Клару Вестхоф тронуло до слез. Этот портрет Пастернак позже писал — в разных техниках, но неизменно сохраняя композицию.

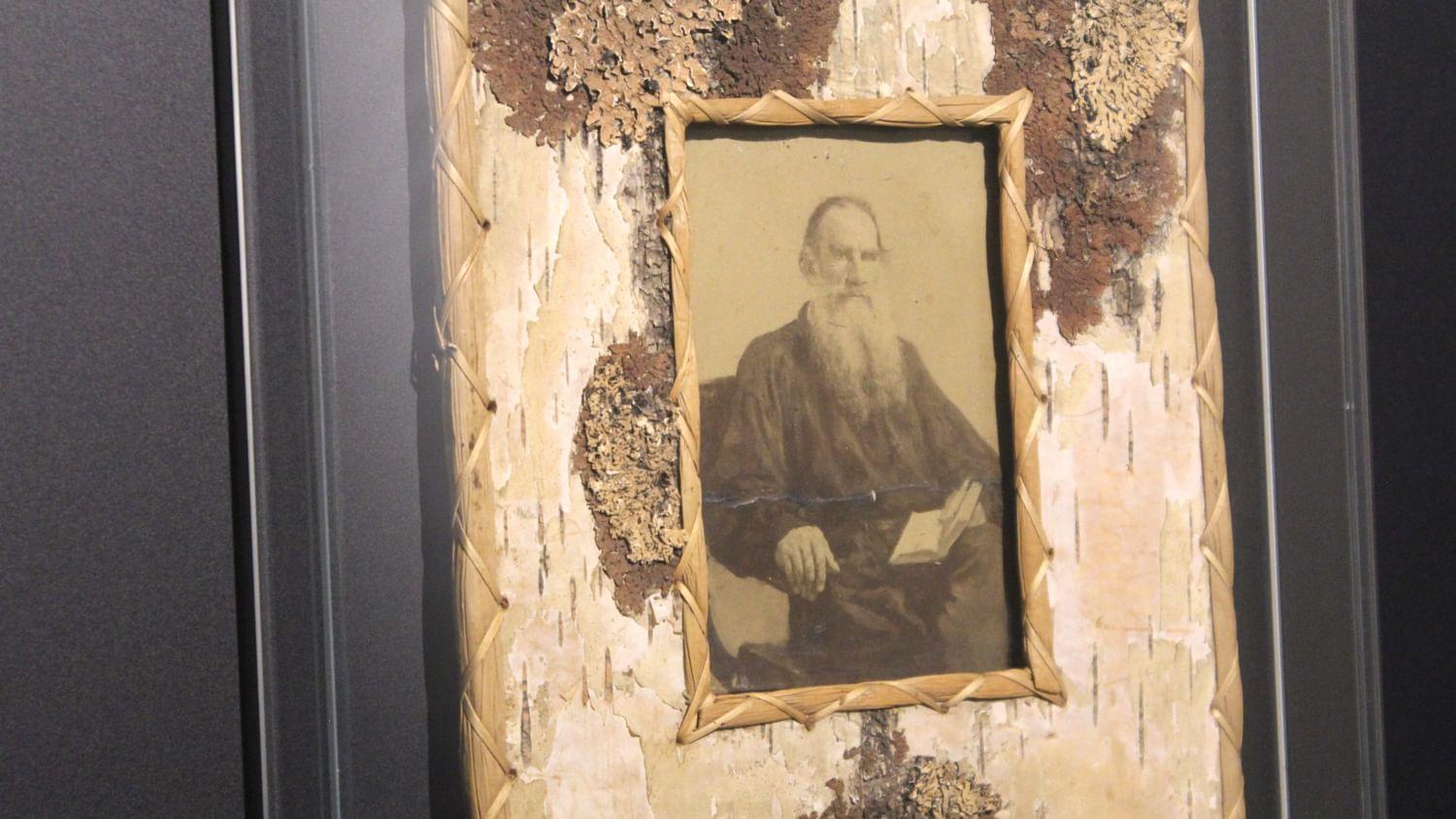

Репродукция портрета Льва Толстого из архива Лу Андреас-Саломе

Лев Толстой. Портрет в рамке из бересты. Архив Лу Андреас-Саломе, Геттинген, Германия

Лу Андреас-Саломе описывала Льва Толстого как «графа в рабочем халате», «единственного живущего» из всех великих русских писателей и «парадоксально гигантскую личность». В ее коллекции была маленькая черно-белая репродукция известного портрета Толстого работы Ильи Репина, который очень соответствовал такому образу писателя. Репродукцию обрамляла экстравагантная, китчевая рамка из бересты.

Рильке тоже был большим почитателем Толстого и воспринимал писателя как воплощение всей русской культуры. Поэтому, задумывая поездку 1899 года, он рассчитывал встретиться с графом.

Встрече помог Леонид Пастернак: он в то время иллюстрировал роман «Воскресение» и рекомендовал писателю молодого немецкого поэта. Лев Толстой принял Рильке и Андреас-Саломе в своем московском доме. Поэт очень хотел побеседовать с Толстым о Боге и религии, о России — однако самого Толстого, казалось, встреча вовсе не заинтересовала, а их взгляды разошлись. Рильке был заворожен православной обрядностью, видел особую глубину в религиозном чувстве, с восхищением говорил о вере русского народа. Однако Толстой таких патетических чувств не испытывал и даже посоветовал молодому Рильке не посещать православные богослужения. Это несовпадение взглядов глубоко задело поэта, и он разочаровался в своем кумире.

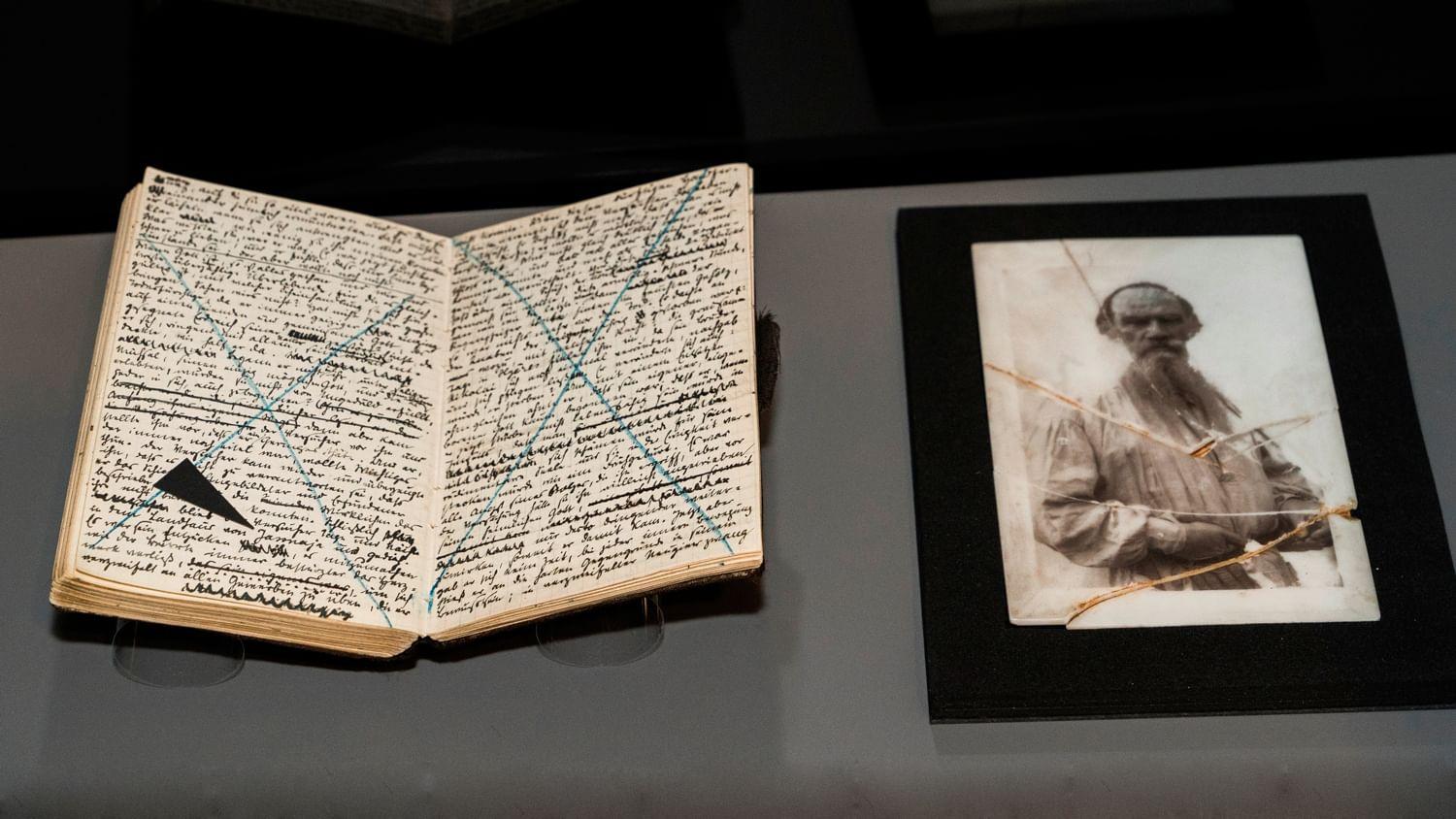

Рукопись романа «Записки Мальте Лауридса Бригге»

Райнер Мария Рильке. Рукопись романа «Записки Мальте Лауридса Бригге», часть вторая, первоначально задуманный финал, первый вариант. Швейцарский литературный архив, Берн, Швейцария

Он начал писать свой единственный роман «Записки Мальте Лауридса Бригге» в 1904 году как своего рода вторую часть «Историй о Господе Боге». В книге было два русских героя. Один из них — «маленький чиновник» Николай Кузьмич, который все время лежал на диване и читал наизусть стихи Пушкина и Некрасова. Другой — самозванец Гришка Отрепьев — называл себя сыном Ивана Грозного и даже недолго правил Россией.

Изначально Рильке собирался завершить роман сценой в Ясной Поляне. На страницах черновика, выставленного в Доме Остроухова, описана беседа с яснополянским стариком. Но эти наброски не вошли в итоговый текст. Черновик перечеркнут крест-накрест: так Рильке поставил точку в своем многолетнем восхищении русским писателем.

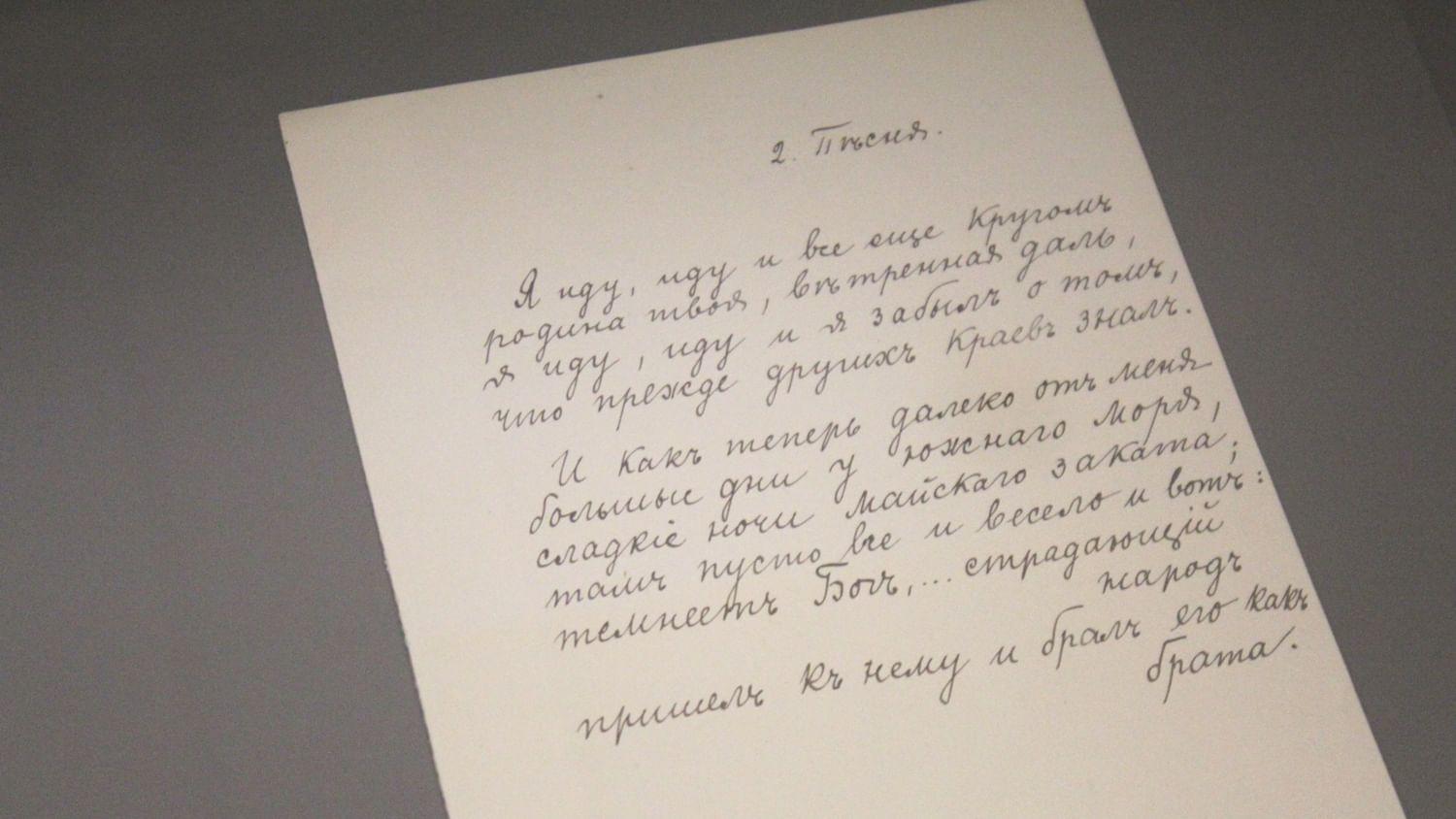

Беловой автограф стихотворения «2. Песня»

Райнер Мария Рильке. «2. Песня». Беловой автограф для Лу Андреас-Саломе. Архив Лу Андреас-Саломе, Геттинген, Германия

Одно из шести стихотворений, написанных Рильке на русском языке, — «2. Песня». В ней поэт описывает не столько свои впечатления от России, сколько религиозные переживания. Стихотворение посвящено «темному Богу» с коричнево-черных икон, которого Рильке обрел под сумеречными сводами российских храмов. В философии поэта темнота символизировала тишину, сосредоточенность и погружение в молитву, а «темный Бог» противопоставлялся сияющему, но «мертвому» Богу западной традиции.

Я иду, иду, и все еще кругом

родина твоя, ветреная даль,

я иду, иду, и я забыл о том,

что прежде других краев знал.

И как теперь далеко от меня

большие дни у южного моря,

сладкие ночи майского заката;

там пусто все и весело и вот:

темнеет Бог… страдающий народ

пришел к нему и брал его как брата.

родина твоя, ветреная даль,

я иду, иду, и я забыл о том,

что прежде других краев знал.

И как теперь далеко от меня

большие дни у южного моря,

сладкие ночи майского заката;

там пусто все и весело и вот:

темнеет Бог… страдающий народ

пришел к нему и брал его как брата.

Автор: Маргарита Голубева

Фотографии предоставлены Государственным литературным музеем