Кружевные хитросплетения в русской глубинке

Вековая история кружева рассказывает, что кружево шьют, вяжут, плетут и даже куют. Русские мастерицы выбрали самый сложный путь — плетение. Коклюшки, валик, бубен, деревянные булавки «спички». Нехитрые приспособления и не оставляющая никаких сомнений кропотливость мастерства. В одном узоре могут переплетаться до ста нитей… В кружевных хитросплетениях разбиралась Наталья Летникова.

Виктория Ельфина. Воротник «Вологодское стекло». 1987. Вологодская областная картинная галерея, Вологда

Как, например, в вологодском кружеве. В Вологде ремесло зародилось в ХVI веке, а уже спустя три столетия во всех помещичьих усадьбах были свои кружевные «фабрики». Сначала вологодские мастерицы прорисовывали завитушки на бумаге. Эту схему (скол) и плели из нити, перебирая коклюшки. В Вологде отличительная особенность кружева — плотная тесьма узора, так называемая велюшка, а любимый орнамент — снежинка с белой опушкой.

А.Н. Целиковская. Кружево елецкое. 1980. Музей изобразительных искусств, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

В ХVIII веке кружево пришло в Елец. Тонкие и ажурные нитяные паутинки. Елецкое кружево со своим характером: растительный и геометрический узор выполняют в основном сеткой. Любимый орнамент — «елецкий край» и «шашки», «пустушка» и «сливочки». К началу ХIХ столетия елецкое кружево по объемам занимало первое место в России, а в 1873 году изящные салфетки и скатерти покорили изысканную Вену.

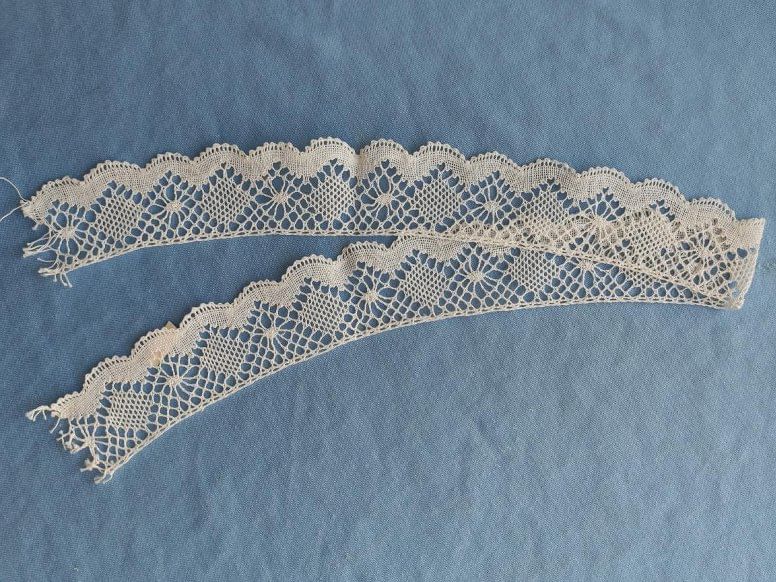

Кружево. Вторая половина XIX. Российский этнографический музей, Санкт-Петербург

Вятские, или кукарские, кружева известны уже более двух столетий. В конце ХIХ века в слободе Кукарка под Вяткой была открыта земская школа кружевниц, где преподавали ученицы Мариинской школы из Петербурга. На вятских кружевах порхали бабочки и распускались пышные цветы в окружении ромбов и зигзагов. Вдохновляли мастериц природные мотивы и даже звон коклюшек. Те, что из березы и вереса, звучат особенно мелодично.

Михайловское Закрытое акционерное общество «Труженица». Салфетка. Урюпинский художественно-краеведческий музей, Волгоградская область

Единственное в мире цветное коклюшечное — михайловское кружево. Плетут разноцветные узоры по устоявшимся традициям в Рязанской губернии, в старинном городке Михайлове. Главный цвет — красный, его разбавляют желтые, зеленые, голубые и даже черные узоры. «Бубенцы», «городки», «павлинки» окаймляют праздничные костюмы, рушники и скатерти. До сих пор плетут мастерицы по памяти и считают нити во время работы.

Кружево вязаное из серебряной и золотой нитки. Середина XIX. Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Кострома

Слабо беленый лен с золотой нитью — визитная карточка галицкого кружева Костромской губернии. Изысканными мотивами в стиле рококо зашифрованы птицы-павы, двуглавые орлы, трилистники. Кружевницы из Галича плели для парадных случаев и наравне с незамысловатыми шелковыми полосками отдавали предпочтение светским сюжетам. На тонкой основе прогуливались дамы и кавалеры. Расцвет промысла пришелся на ХVIII век.

Калязинское белое кружево. 1925–1928. Тверской государственный объединённый музей, Тверь

Калязинскому кружеву пошло уже шестое столетие. Золото, серебро, шелк, жемчуг и даже пух. В узоры вплеталось буквально все, что было под рукой. «Пройдите днем или вечером по Заволжской монастырской части города — и вы услышите звон коклюшек», — писали путешественники в ХIХ веке. Плело все женское население по 16 часов в сутки, но после революции промысел пришел в упадок, и сохраняют ремесло лишь усилиями энтузиастов.

Татьяна Маношина. Воротник. 1963. Вологодская областная картинная галерея, Вологда

Белёвское кружево зародилось в монастырских стенах. Монахини Белёва Тульской губернии плели мерное кружево из золотой и серебряной нити для знатных особ и священников. Светские нотки в ремесло привнесли крепостные. Замкнутый орнамент из тесемок, квадратов, «паучков» и «змеек», но уже из льняных и хлопчатобумажных, стал неплохим доходом. Кокетки — накидки и косыночки — главный ассортимент белёвских кружевниц.

Евгения Махова. Салфетка «Подсолнух». 2006. Киришский историко-краеведческий музей, Кириши, Ленинградская область

Старинное название захожского, или киришского, кружева — галунцы. Традиционное ремесло Ленинградской области. Восемь деревень, окруженных лесами. Места, именуемые «захожи»: гостей дожидались нечасто. Это пошло на благо промыслу — сохранило от влияния городских мотивов. В Киришах кружева плели поверх уже готового узора, часто без схем (сколков) — от себя. И для себя: изделия не продавали, откладывали как приданое и дарили.

Наталья Храброва. Кружево «Снежинка». 2008. Харовский историко-художественный музей, Харовск, Вологодская область

Балахнинское кружево родом из Нижнего Новгорода. Мастерицы подошли к работе технически: в ХVIII веке изучили орнаменты французских и бельгийских кружев и создали собственный «балахонский манер». Черные, кремовые или белые цветы, листья, плоды и визитная карточка — балахонская роза. Узоры символизировали любовь и рай на земле. «Балахна кружавничает» и по сей день, но это уже не промысел, а женское рукоделие.

Лидия Васильева. Косынка «Балахнинские напевы». 1988. Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, Сергиев Посад, Московская область

Промысел по помещичьему велению. В ХVIII веке помещица из Мценска Протасова пригласила двух бельгийских кружевниц для обучения девушек с местной мануфактуры. Так появилось самое крупное кружевное производство — 1200 мастериц. Плели для царского двора. Лицо мценского кружева — геометрические мотивы. Сегодня ремесло развивается вполне благополучно: до сих пор работает школа кружевниц и промысел не забыт.